Rencana pemerintah memungut bea keluar (BK) atas ekspor batubara mulai Januari 2026 menjadi sinyal perubahan penting dalam tata kelola industri komoditas andalan tersebut. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bea keluar batubara akan langsung berlaku pada awal Januari 2026, sama dengan bea keluar untuk emas. Pemerintah, kata dia, menarget tambahan penerimaan sekitar Rp 20 triliun pada 2026.

“Jangan sampai negara kayak mensubsidi industri batubara,” ujar Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Ia menilai penghapusan bea keluar di masa lalu membuat negara secara de facto kehilangan potensi penerimaan dari ekspor batubara.

Di sisi pemerintah, Kementerian Keuangan memastikan kebijakan ini tetap akan berjalan. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyebut peraturan menteri keuangan (PMK) yang mengatur bea keluar batubara tengah disiapkan dan ditargetkan terbit sebelum akhir 2025.

“Kita sedang siapkan (PMK), sesuai hasil dengan DPR juga kemarin arahannya demikian,” kata Febrio usai konferensi pers di Kemenko Perekonomian, Kamis (18/12/2025).

Harga Global Cenderung Melemah, Adakah Jalan Tengah?

Di tengah harga global yang cenderung melemah dan biaya operasional yang terus meningkat, bagi pelaku usaha, kebijakan ini tak sekadar dibaca sebagai sumber penerimaan negara baru, melainkan juga sebagai ujian ketahanan industri batubara Indonesia.

Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) pun buka suara mengenai kebijakan tersebut. Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif APBI, Gita Mahyarani, menilai bea keluar berpotensi memberi manfaat fiskal, namun konsekuensinya terhadap industri tak bisa diabaikan.

“Pada prinsipnya, setiap kebijakan fiskal tentu memiliki potensi manfaat sekaligus konsekuensi. Rencana penerapan bea keluar batubara pada Januari 2026 dapat dipahami sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga penerimaan negara, terutama di tengah kebutuhan fiskal yang cukup besar,” ujar Gita.

Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak melepaskan kebijakan ini dari konteks riil industri yang sedang menghadapi tekanan berlapis. Sepanjang 2025, sektor batubara bergulat dengan tren harga yang menurun, fluktuasi permintaan global, serta membengkaknya biaya kepatuhan akibat beragam regulasi baru.

“Kondisi ini membuat ruang industri untuk menanggung beban tambahan menjadi makin terbatas,” kata Gita. “Implementasi bea keluar tentu memiliki potensi tantangan, khususnya terhadap margin usaha, daya saing ekspor, serta keberlanjutan operasi, terutama bagi perusahaan dengan struktur biaya yang relatif ketat.”

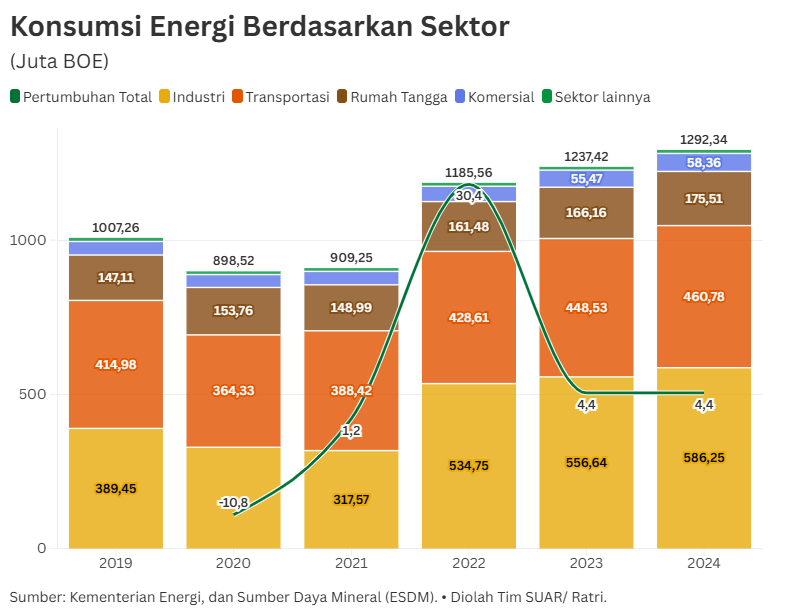

Kecemasan serupa diutarakan Direktur Eksekutif Indonesia Mining Asosiation (IMA), Hendra Sinadia. “Dalam konteks batubara, konsumsi domestik relatif kecil dibandingkan ekspor. Serapan domestik tertinggi hanya sekitar 32% pada 2024. Karena itu, tidak tepat jika BK dikenakan terhadap komoditas batubara,” katanya.

Lebih jauh, menurut Hendra, bea keluar pada dasarnya bukan instrumen peningkatan penerimaan negara, melainkan kebijakan untuk mendorong industri dalam negeri. Pengenaan BK justru berpotensi melemahkan daya saing ekspor batubara Indonesia, yang selama ini menjadi tulang punggung neraca perdagangan.

Beban industri juga dinilai makin berat karena akumulasi kebijakan lain. “Kenaikan tarif royalti pada 2024, rencana mandatory biodiesel B50, serta kewajiban retensi Dana Hasil Ekspor (DHE) di bank nasional menambah tekanan biaya,” ujarnya.

Di tingkat perusahaan, kekhawatiran disampaikan Sekretaris Perusahaan PT Adaro Andalan Indonesia, Ray Aryaputra. Meski regulasi detail belum terbit, ia mengakui potensi dampak terhadap daya saing ekspor.

“Apabila ketentuan ini terbit, maka hal tersebut kemungkinan dapat mempengaruhi daya saing batubara Indonesia,” ujarnya. Ray berharap kebijakan yang lahir nantinya dapat mempertimbangkan kondisi pasar batu bara yang sedang berat.

Kendati demikian, jika tetap dilangsungkan, Gita menekankan pentingnya desain kebijakan yang adaptif terhadap pergerakan harga. Menurutnya, skema bea keluar yang paling adil adalah yang bersifat price-linked dan bertahap.

“Desain kebijakan yang paling fair biasanya adalah yang price-linked dan bertahap, misalnya tarif progresif dengan ambang batas harga, sehingga ketika harga rendah beban tidak menambah tekanan, namun ketika harga tinggi kontribusi bisa meningkat,” katanya kepada Suar melalui keterangan tertulis (26/12/2025).

Sebaliknya, penerapan tarif secara seragam tanpa mempertimbangkan struktur biaya dinilai berisiko memicu dampak yang tidak diinginkan. “Jika skemanya pukul rata, ada risiko percepatan berhentinya operasi pada pemain berbiaya tinggi yang pada akhirnya bisa menekan volume dan penerimaan negara secara keseluruhan,” ujar Gita.

Tinjauan Dua Sisi dari Pakar

Dari sudut pandang fiskal, ekonom Josua Pardede menilai bea keluar batubara paling tepat dibaca sebagai instrumen penerimaan negara baru. “Dengan tarif 1%-5% dan target tambahan penerimaan Rp 19 triliun-Rp 20 triliun, kebijakan ini jelas ditempatkan pemerintah sebagai instrumen fiskal di atas royalti dan PNBP progresif,” ujarnya.

Menteri Keuangan, kata dia, secara terbuka menyebut kebijakan ini sebagai cara mengembalikan posisi agar negara tidak lagi secara de facto mensubsidi industri batubara melalui pembebasan pungutan ekspor, sekaligus mendiversifikasi sumber penerimaan agar tidak hanya bergantung pada royalti dan pajak penghasilan sektor tambang.

Namun pada saat yang sama, kata Josua, kebijakan ini juga mengirim sinyal yang lebih struktural. Negara ingin meningkatkan bagian rente sumber daya alam yang masuk ke APBN ketika harga komoditas tinggi, sekaligus mendorong penataan ulang hubungan negara dan industri agar lebih seimbang serta lebih sejalan dengan agenda hilirisasi dan nilai tambah dalam negeri.

Di sisi lain, Josua menangkap keresahan pengusaha. Ia mengingatkan risiko besar jika desain kebijakan tidak peka terhadap siklus harga dan struktur biaya. “Beban tambahan 1%-5% di atas PNBP progresif berpotensi menggerus margin, terutama bagi penambang berbiaya tinggi atau berlokasi jauh dari infrastruktur,” katanya. Dampaknya bisa berupa pengurangan produksi, penundaan investasi, hingga penutupan operasi.

Dampak lanjutannya tidak berhenti di tingkat perusahaan. Kontraksi produksi berisiko memicu pemutusan hubungan kerja di daerah tambang, menurunkan aktivitas ekonomi lokal, dan pada akhirnya justru menggerus basis penerimaan negara yang ingin diperkuat melalui kebijakan tersebut.

“Bea keluar yang terlalu kaku juga dapat meningkatkan insentif perilaku menyimpang seperti manipulasi kualitas, undervaluasi harga ekspor, atau mengalihkan transaksi melalui skema abu-abu, sehingga efektivitas penerimaan menurun dan tata kelola justru melemah… serta mendorong pembeli besar beralih ke pemasok lain,” ujar Josua.

Meski demikian, Josua menyimpulkan penetapan BK dapat konstruktif asal skema penarikannya tepat. Sebab dari sisi daya saing, Josua mencatat harga jual rata-rata batubara Indonesia sepanjang 2020–2024 masih sekitar sepertiga di bawah rata-rata harga dunia, sehingga secara teoritis masih ada ruang bagi pungutan moderat.

“Skema yang paling aman adalah bea keluar berbasis harga. Ketika harga batubara rendah, tarifnya bisa nol atau sangat kecil, lalu naik bertahap saat harga tinggi. Dengan cara ini negara mengambil porsi rente lebih besar justru saat siklus menguntungkan, sementara industri tetap punya ruang bernapas ketika pasar sedang melemah,” ujar Josua Pardede, selaras dengan pandangan Gita.

Selain berbasis harga, Josua juga menilai pentingnya pembedaan tarif berdasarkan kualitas batu bara dan segmen pelaku usaha. Batubara berkalori tinggi yang memiliki margin lebih lebar dan ditujukan untuk pasar ekspor dinilai wajar dikenai tarif lebih tinggi.

“Bea keluar juga tidak boleh dipukul rata. Batubara kalori tinggi yang margin-nya besar wajar dikenai tarif lebih tinggi, sementara penambang kecil, batubara peringkat rendah, atau yang dekat biaya batas perlu tarif lebih ringan,” katanya.

Bukan Hanya Profit dan Fiskal, tapi Juga Soal Hilirisasi dan Dampak Lingkungan

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menempatkan bea keluar dalam konteks yang lebih luas, yakni keberlanjutan dan daya dukung lingkungan. Menurutnya, ekspor batubara Indonesia selama ini turut mengamankan ketahanan energi negara lain, sementara dampak lingkungannya ditanggung di dalam negeri.

“Yang harus diingat, kita mengekspor batubara, tapi dampaknya yang tertinggal di Indonesia itu hutan yang dibabat, bentang alam yang rusak, dan infrastruktur publik yang terganggu,” ujarnya. Fabby menilai kerusakan lingkungan tersebut tidak sebanding dengan penerimaan negara yang diperoleh.

Ia juga menilai tingkat produksi batubara Indonesia saat ini, mendekati 900 juta ton per tahun, sudah jauh dari level yang berkelanjutan. “Dulu produksi yang dianggap sustainable itu sekitar 400 juta-500 juta ton. Sekarang ini sudah jauh di atas daya dukung lingkungan,” katanya.

Meski demikian, hal ini sempat dikomentari Josua dengan nada khawatir. “Di sisi lain, tekanan terhadap profitabilitas yang terlalu besar bisa mengurangi kemampuan perusahaan pendanaan ulang investasi lingkungan, reklamasi, dan transisi menuju bauran energi yang lebih bersih, sehingga bertentangan dengan narasi keberlanjutan yang sedang dibangun,” ujarnya.

Menurut Fabby, jika bea keluar dirancang untuk mengendalikan produksi dan ekspor, kebijakan tersebut justru bisa menjadi langkah positif. “Kalau memang bisa mengurangi ekspor dan menekan produksi yang berlebihan, itu lebih baik,” ujarnya. Namun ia menekankan, kunci utamanya tetap pada desain kebijakan dan pengawasan pemerintah.

Baik Fabby maupun Josua sama-sama menekankan skema bea keluar perlu bersifat progresif dan terintegrasi dengan pungutan lain. Pemerintah, kata Fabby, perlu lebih serius memberantas praktik transfer pricing dan mempertimbangkan skema windfall profit tax saat harga komoditas melonjak tajam. “Kalau harga batubara tembus US$ 300–US$ 400 per ton, keuntungan luar biasa itu selama ini tidak ditangkap negara secara optimal,” katanya.

Menurut Josua, dengan berbagai kepentingan yang saling berkelindan, penerimaan negara, daya saing industri, dan keberlanjutan lingkungan, bea keluar batubara kini menjadi lebih dari sekadar pungutan ekspor.

“Yang terpenting, bea keluar harus terintegrasi dengan royalti dan PNBP, sehingga total beban tetap adil dan tidak menghilangkan insentif investasi jangka panjang,” ujar Josua.