Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bakal menindak impor pakaian bekas (balpres) ilegal dengan sanksi denda, langkah yang ditunggu pelaku industri tekstil untuk memulihkan daya saing mereka. Kebijakan ini bertujuan memberi efek jera sekaligus melindungi produksi dalam negeri.

Di Pasar Senen, Jakarta, pedagang thrift mulai resah menghadapi aturan baru. “Lagi ketar-ketir, Mbak. Kalau Purbaya gencar, ya tutup thrift kita,” ujar Taufik (bukan nama sebenarnya), salah seorang pedagang. Meski demikian, Purbaya menegaskan, Pasar Senen tidak akan ditutup, melainkan akan 'diisi' dengan barang-barang dalam negeri.

Data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kemenkeu) mencatat, sejak 2024 hingga Agustus 2025, sudah ada 2.584 kasus penindakan balpres ilegal, dengan total 12.808 koli barang bukti senilai Rp49,44 miliar. Namun, penindakan yang hanya berupa pemusnahan dianggap tidak cukup. “Saya keluar ongkos buat musnahin, orangnya malah dikasih makan di penjara,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, 22 Oktober lalu.

Tapi di lapangan, kebijakan itu menimbulkan kecemasan. Taufik bukan satu-satunya yang khawatir. “Kalau ekspedisinya didenda, stok makin dikit, harga bal naik. Sekarang aja udah naik banget,” keluhnya. Ia menjual pakaian bekas impor dari Jepang dan Korea yang kini makin sulit didapat.

Meski Purbaya menegaskan bahwa Pasar Senen tak akan ditutup, kenyataannya menurut Taufik belum ada substitusi lokal yang sepadan. “Di Indonesia gak ada thrift, Mbak. Adanya KW (barang tiruan-read),” kata Taufik, tertawa getir.

Gebrakan Baru Purbaya

Pemerintah tak lagi main-main menghadapi banjir impor pakaian bekas yang menggerus industri tekstil dalam negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bakal menindak tegas para pelaku impor ilegal atau balpres yang selama ini leluasa masuk ke pasar-pasar di kota besar, termasuk Jakarta.

Penertiban ini, kata Purbaya, bukan berarti menutup aktivitas perdagangan di pusat-pusat thrifting seperti Pasar Senen. Sebaliknya, ia menyebut kawasan itu justru bisa bertransformasi menjadi ruang bagi produk-produk lokal yang legal dan kompetitif.

“Enggak akan ditutup Pasar Senen. Nanti bisa diisi barang-barang dalam negeri,” ujar Purbaya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Ia menegaskan, pemerintah ingin melindungi pelaku UMKM yang sah dan memproduksi barang di dalam negeri, bukan justru menghidupkan rantai pasok ilegal yang menekan produsen tekstil lokal. “Tujuan kita bukan menghidupkan UMKM ilegal, tapi UMKM yang legal, yang bisa menciptakan penyerapan tenaga kerja dan produksi di dalam negeri,” tegasnya.

Sebagai bagian dari langkah tegas tersebut, Purbaya akan menerapkan aturan baru berupa denda bagi pelaku impor pakaian bekas ilegal, bukan sekadar pemusnahan barang atau hukuman penjara. Ia menilai, mekanisme penindakan selama ini justru membuat negara rugi dua kali: industri dalam negeri tertekan, sementara anggaran negara terkuras untuk memusnahkan barang sitaan dan membiayai narapidana.

“Selama ini barangnya dimusnahkan, pelakunya dipenjara, tapi negara enggak dapat apa-apa. Malah keluar ongkos. Jadi nanti kita ubah, kita denda mereka,” ujarnya.

Purbaya juga mengaku telah mengantongi daftar nama para pemain impor balpres dan berjanji akan melakukan tindakan tegas, termasuk mem-blacklist mereka dari kegiatan impor di masa mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah untuk memulihkan industri tekstil nasional, yang selama beberapa tahun terakhir tertekan akibat limpahan barang impor murah dan melonjaknya biaya produksi.

Dampak Pengetatan Impor bagi Industri TPT

Para pelaku usaha tekstil dari hulu ke hilir sudah lama pontang-panting mengeluhkan soal banjir impor. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja menekankan, masalah balpres bukan sekadar soal baju bekas.

Menurutnya, ini menyangkut rantai panjang industri TPT yang saling terhubung, menyerap jutaan pekerja, dan menjadi salah satu sektor dengan mata rantai ekonomi paling panjang dan kompleks di Indonesia.

“Kalau pakaian jadi impor masuk terlalu mudah, otomatis pekerja kita gak ada kerjaan ngejahitnya. Dari penjahit ke pembuat kain, dari kain ke benang, sampai ke serat dan benang filamen, semuanya terpengaruh,” ujarnya saat dihubungi Suar, Minggu (26/10).

Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga Agustus 2024, industri TPT menyerap sekitar 3,97 juta tenaga kerja atau hampir 20% dari total tenaga kerja manufaktur. Namun sejak pandemi, pemutusan hubungan kerja meluas, kapasitas produksi menurun, dan beberapa perusahaan gulung tikar.

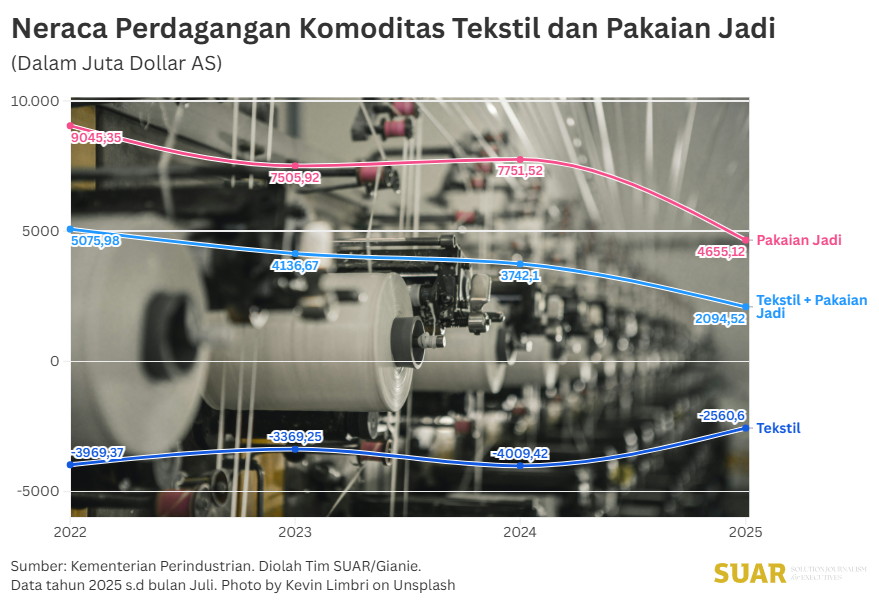

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wirawasta mencatat volume impor benang dan kain melonjak tajam sejak 2021. "Untuk benang, dari 200 ribu ton pada 2021 menjadi 380 ribu ton pada 2024. Kain naik dari 600 ribu ton jadi hampir 1 juta ton,” tambahnya.

Menurut catatan Apsyfi, sejak 2022, impor jor-joran ini sudah mengakibatkan dua produsen besar yang bangkrut, sementara dua lainnya hanya beroperasi 40 persen dari kapasitas. Dari enam produsen yang tersisa, rata-rata utilitasnya turun menjadi 70 persen. “Anggota asosiasi kami saja berkurang dari 23 perusahaan pada 2022 menjadi 19 tahun ini,” katanya.

Pemerintah mencoba merespons lewat Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17 Tahun 2025 yang memperketat impor tekstil dan produk tekstil dengan mewajibkan dokumen persetujuan impor. Namun, aturan yang mulai berlaku sejak 29 Agustus 2025 itu belum cukup efektif memulihkan gairah dunia usaha. Pasalnya, produk impor sudah kadung basah membanjiri pasar dalam negeri, membuat banyak pelaku usaha kecil tertekan hingga gulung tikar.

Data Ikatan Pengusaha Konfeksi Bandung (IPKB) mencatat, sekitar 40% industri kecil dan menengah konfeksi berhenti beroperasi sejak pandemi Covid-19. Situasi ini semakin memburuk akibat lemahnya pengawasan terhadap arus impor.

Pemerintah berdalih bahwa sebagian besar produk impor dibutuhkan untuk memenuhi permintaan bahan baku di sektor hilir. Tapi Redma menegaskan, argumentasi itu tidak sepenuhnya benar. “Industri di sini sebenarnya bisa memproduksi. Hanya saja, begitu barang dumping masuk, mereka kalah bersaing harga. Selisihnya bisa sampai 40 persen,” ujarnya.

Dari Larangan ke Non-Tariff Barrier

Melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 17 Tahun 2025, pemerintah memperketat arus masuk produk tekstil dan pakaian jadi impor dengan mewajibkan izin impor dalam skema Larangan dan Pembatasan (Lartas). Kemenperin melengkapi aturan ini dengan Permenperin 27/2025, yang mengatur persyaratan produsen dan importir agar arus masuk produk lebih terkendali.

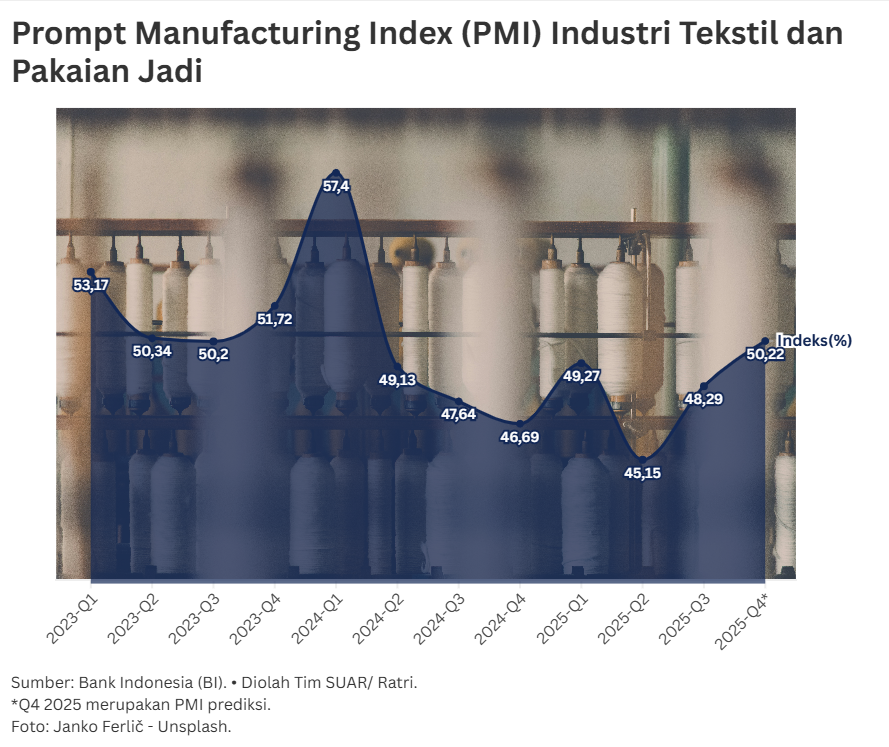

Jemmy menilai, langkah ini adalah non-tariff barrier yang sehat. “Dulu impor pakaian jadi bisa masuk bebas. Sekarang harus lewat izin Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Dampak positifnya mungkin baru terasa kuartal pertama atau kedua 2026, tapi setidaknya ada harapan,” ujarnya.

Termasuk penambahan denda, bagi Jemmy, kebijakan ini adalah bentuk lain dari trade barrier yang memang dibutuhkan. “Namanya penghalang perdagangan kan macam-macam. Salah satunya sanksi. Saya pikir ide pemberian denda ini bagus, mengingat garis pantai Indonesia panjang sekali. Kalau tidak ada efek jera, arus barang ilegal akan terus masuk,” katanya.

Banjirnya barang impor, termasuk pakaian bekas, membuat industri lokal kehilangan daya saing. Di sisi lain, banyak negara kini justru memperkuat pasar domestiknya, pasca-era globalisasi bebas tarif yang mulai ditinggalkan.“Sekarang banyak negara berlomba melindungi industrinya sendiri. Indonesia juga harus ke arah sana,” ujarnya.

Dalam hal ini, Jemmy juga mengakui daya beli masyarakat yang melemah membuat permintaan terhadap barang murah meningkat. “Kalau orang tidak punya uang, apa yang bisa dibelanjakan? Ketika daya beli turun, mereka akan memilih yang paling murah. Jadi solusi utamanya bukan sekadar penertiban, tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan agar daya beli naik.”

Jemmy menekankan bahwa job creation adalah akar dari semua persoalan. “Kalau industri bisa meningkatkan utilitas, otomatis akan menyerap tenaga kerja. Ketika masyarakat bekerja, mereka mendapat upah dan bisa membelanjakan uangnya. Daya beli naik, ekonomi ikut bergerak,” ujarnya. Karena itu, menurutnya, kebijakan afirmatif terhadap produsen lokal perlu fokus pada penciptaan lapangan kerja, bukan sekadar subsidi harga.

Baca juga:

Selain menahan arus impor, industri TPT lokal menghadapi tantangan serius di sisi produksi dan energi. Di bawah perjanjian dagang Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), produk tekstil hanya bisa menikmati tarif nol persen ke Eropa jika diproduksi dengan energi ramah lingkungan.

“Artinya, ekspor harus memenuhi standar energi hijau,” jelas Jemmy. Ia menekankan pemerintah perlu dukungan nyata, seperti penyediaan energi bersih dan infrastruktur pipa gas ke sentra industri, terutama Bandung Raya dan Solo Raya. Tanpa itu, daya saing industri di pasar Eropa akan terancam.

Persyaratan energi hijau bukan sekadar tuntutan lingkungan, tapi juga soal efisiensi biaya dan menarik investor global. “Pemerintah harus mempercepat fasilitas ini. Ini bukan cuma soal ekspor, tapi masa depan industri tekstil nasional,” ujarnya.

Denda, Hukum, dan Integritas Penegakan

Di sisi lain, Ketua Umum Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTi) yang juga Wakil Direktur Utama PT. Pan Brothers Tbk, Anne Patricia Sutanto, menilai bahwa penambahan sanksi hanya akan efektif jika dibarengi pengawasan di lapangan yang ketat.

Menurut Anne, persoalan utamanya justru ada aspek pengawasan: bagaimana barang ilegal itu bisa masuk. “Impor pakaian bekas itu sudah jelas dilarang lewat Permendag. Jadi masalahnya bukan sekadar didenda, tapi kenapa bisa masuk,” katanya melalui sambungan telepon kepada Suar, Minggu (26/10).

Anne yang juga Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, pemerintah perlu memperkuat pengawasan di titik-titik rawan, terutama pelabuhan kecil dan jalur laut nonresmi.

“Barang-barang itu sering masuk lewat pelabuhan kecil yang tidak dijaga aparat bea cukai. Jadi perlu sinergi antar instansi, TNI, Polri, Bea Cukai, Kemendagri, Kementerian Perdagangan, dan Kemenperin, untuk menutup celah itu,” ujarnya.

Bagi Anne, penambahan sanksi berupa denda hanya relevan untuk barang yang sudah terlanjur masuk ke pasar. “Kalau sudah sampai ke pedagang kecil, mungkin lebih baik didenda daripada dibakar seperti dulu. Tapi untuk yang di level importir besar, harusnya tidak boleh lolos sama sekali,” tegasnya.

Ia mengusulkan mekanisme dua arah: bagi pedagang kecil yang mengaku dan mau membuka asal usul barangnya, cukup denda administrasi; namun bagi yang tidak jujur dan mengakui pelanggarannya, tetap perlu diproses hukum sesuai ketentuan dalam KUHP yang berlaku.

“Kalau pedagang yang melanggar tidak mengaku sumber barang ilegal tersebut, berarti ada niat menyembunyikan pelanggaran. Itu memenuhi persyaratan pembeli tidak beritikad baik dan wajib diproses. Karena dalam KUHP pun jelas, kalau pembeli tahu barang itu ilegal tapi tetap membeli, pembeli tersebut dapat terkena pasal ikut serta dalam tindak pidana tersebut,” ujarnya.

Bagi pelaku industri, pengawasan dan integritas aparat penegak hukum adalah kunci. “Regulasi sudah ada, tapi kalau penegakan di lapangan tidak tegas, ya percuma. Bocornya itu perlu di-mapping, pelabuhan mana, siapa yang terlibat. Kalau semua pihak berintegritas, saya yakin bisa selesai,” kata Anne.

Pernyataan Anne sejalan dengan langkah Purbaya yang berencana mem-blacklist importir nakal agar tidak bisa bertransaksi lagi. Tapi tanpa sistem pelacakan rantai distribusi yang kuat, kebijakan ini berpotensi hanya menjadi slogan di atas kertas.

Jalan Panjang Pemulihan Industri

Pemerintah berharap penertiban balpres memberi ruang bagi produk lokal legal, tapi tantangan tetap besar. Jemmy menekankan penciptaan lapangan kerja sebagai akar masalah: “Kalau industri bisa meningkatkan kapasitas, otomatis menyerap tenaga kerja. Ketika masyarakat bekerja, daya beli naik, ekonomi ikut bergerak.”

Menurut Eko Listyanto, ekonom INDEF, kebijakan ini baru langkah awal yang baik. “Penertiban ini mencegah perang harga yang merugikan industri lokal. Tapi perlu dilanjutkan dengan strategi jangka panjang, seperti mengurangi ketergantungan bahan baku impor dan memperkuat industri hulu,” ujarnya kepada Suar melalui keterangan tertulis, Minggu (26/10).

Eko juga menekankan pentingnya sosialisasi dan penegakan sanksi agar UMKM tidak menjadi korban. “Kalo barang yg dijual ilegal, maka perlu sosialisasi dan penegakan sanksi agar UMKM menjual produk yg diizinkan oleh pemerintah,” katanya.

Dengan kombinasi regulasi, sanksi, pengawasan, dan dukungan produksi lokal, industri TPT diharapkan mampu pulih, menyerap tenaga kerja, dan kembali kompetitif, sekaligus memberikan alternatif bagi masyarakat yang selama ini bergantung pada produk impor.