Pelaku usaha dan ekonom menilai perekonomian Indonesia masih memiliki ruang tumbuh di atas 5% pada 2026. Namun, Indonesia dihadapkan pada tantangan struktural yang kian kompleks, mulai dari keterbatasan penciptaan lapangan kerja formal, tingginya biaya berusaha (high cost economy), penurunan kelas menengah, hingga lemahnya produktivitas dan sektor riil.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyampaikan, secara makro Indonesia masih mencatatkan kinerja yang relatif solid dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Apindo memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 5–5,1%, bahkan berpeluang sedikit lebih tinggi apabila kondisi pendukung memadai.

“Kalau dilihat angkanya saya rasa masih cukup baik karena di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global. Saya tetap optimis di atas 5,1% mestinya kita dapat,” ujar Shinta dalam acara, Economic Insight 2026, Jumat (30/1/2026).

Namun, ia menegaskan optimisme tersebut harus disertai kewaspadaan. Menurutnya, tantangan terbesar yang dihadapi perekonomian nasional adalah penciptaan lapangan kerja formal yang tidak sebanding dengan pertambahan angkatan kerja setiap tahun. Kesenjangan antara kebutuhan kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan dinilai semakin mengkhawatirkan.

“Kalau Apindo, tantangan nomor satu itu selalu penciptaan lapangan pekerjaan. Gap antara jumlah tenaga kerja yang masuk setiap tahun dengan lapangan kerja yang tersedia itu yang jadi perhatian kami,” kata Shinta.

Ia mencontohkan kondisi di lapangan, mulai dari antrean ribuan pencari kerja untuk lowongan yang terbatas hingga tingginya minat pada program magang berbayar yang difasilitasi pemerintah. Fenomena tersebut, menurut Shinta, mencerminkan kelangkaan lapangan kerja formal di dalam negeri.

Dampak lanjutan dari kondisi tersebut adalah membengkaknya sektor informal. Shinta mencatat sekitar 60% tenaga kerja Indonesia kini berada di sektor informal dan angkanya terus meningkat. Situasi ini menimbulkan risiko karena pekerja informal tidak memiliki pendapatan yang konsisten.

“Yang perlu dikhawatirkan itu sektor informal karena sektor informal tidak mendapatkan pendapatan yang konsisten. Ini harus jadi perhatian,” tegasnya.

Selain persoalan ketenagakerjaan, Shinta menyoroti pergeseran investasi yang semakin bersifat padat modal (capital intensive). Otomatisasi dan digitalisasi industri membuat daya serap tenaga kerja menurun. Dalam satu dekade terakhir, penyerapan tenaga kerja di sektor industri bahkan disebut turun hampir seperempat.

Tantangan kedua yang ditekankan Apindo adalah tingginya biaya berusaha di Indonesia. Shinta menyebut Indonesia masih kalah bersaing dengan negara tetangga dalam hal cost of doing business, baik dari sisi regulasi maupun biaya yang dapat dihitung secara langsung.

“Kita ini over-regulated. Bukan hanya banyak, tapi juga tumpang tindih dan tidak konsisten. Ini bukan cuma saya yang bilang, survei seperti Ease of Doing Business juga menunjukkan memulai usaha di Indonesia bisa 65 hari, sementara negara terbaik cuma satu hari,” ungkap Shinta.

Selain regulasi, biaya logistik, biaya energi, biaya tenaga kerja, hingga suku bunga pinjaman yang lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lain turut memperberat beban dunia usaha.

Dirinya juga menekankan pentingnya peningkatan produktivitas nasional. Perdebatan soal upah dan hubungan industrial, imbuhnya, tidak akan cukup tanpa dibarengi perbaikan produktivitas. Ia menyambut baik langkah pemerintah yang mulai mendorong agenda produktivitas nasional dan penyusunan roadmap bersama pelaku usaha.

Dari sisi permintaan, Shinta menyinggung perihal susutnya kelas menengah Indonesia yang dinilai berdampak langsung pada konsumsi domestik. Data menunjukkan kelas menengah turun hampir 10 juta orang dalam beberapa tahun terakhir.

“Middle class kita menurun, menyusut. Itu sangat signifikan dan ini memengaruhi demand, baik domestik maupun ekspor,” ujarnya.

Tekanan juga datang dari sisi global, terutama ketidakpastian ekonomi dunia dan kebijakan tarif Amerika Serikat yang belum jelas. Menurut Shinta, kondisi ini memaksa pelaku usaha meningkatkan daya tahan dan mencari solusi konkret, bukan sekadar mengeluhkan masalah.

Lemahnya Orientasi Kebijakan

Sementara itu, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai persoalan high cost economy yang telah berlangsung puluhan tahun belum terselesaikan karena lemahnya orientasi kebijakan jangka menengah dan panjang. Ia menyebut Indonesia cenderung mengambil langkah-langkah jangka pendek yang kurang memberi kepastian bagi investor.

“Kita semakin short-sighted. Kebijakan yang dilaksanakan kebanyakan masih relatif jangka pendek, sehingga tidak ada perencanaan menengah-panjang yang bisa menjadi pegangan investor,” kata Andry.

Baca juga:

Ia membandingkan Indonesia dengan negara-negara ASEAN lain yang memiliki narasi pembangunan jelas. Vietnam, misalnya, berhasil mengerek pertumbuhan ekonomi hingga rata-rata 8% dan kini menargetkan 10% dengan positioning sebagai basis manufaktur baru.

“Vietnam adalah the new China, the new manufacturing engine di ASEAN. Indonesia harus melihat ini sebagai kompetisi,” jelas Andry.

Andry juga menyinggung rendahnya efisiensi ekonomi Indonesia yang tercermin dari tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR). Menurutnya, biaya logistik, penegakan hukum, dan ketimpangan struktural masih menjadi penghambat utama.

Ia mengungkapkan adanya tiga fenomena decoupling dalam perekonomian nasional. Pertama, ketimpangan antar kelas pendapatan, di mana kelompok menengah atas justru menikmati kenaikan aset, sementara kelas menengah bawah melemah. Kedua, ketimpangan antar wilayah, di mana kontribusi PDRB Kalimantan dan Sumatera terhadap nasional justru menurun dalam 40 tahun terakhir, sementara Jawa meningkat. Ketiga, ketimpangan sektoral, dengan sektor-sektor padat karya seperti pertanian dan manufaktur tumbuh lebih lambat dibanding sektor jasa.

“Manufaktur yang kontribusinya 19% ke PDB itu pertumbuhannya cuma 4–5%. Kalau mau unlocking, dua sektor besar ini harus dibenahi dulu,” tegasnya.

Kepastian Regulasi

Dari sisi pasar keuangan, Direktur Eksekutif Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), Gilman Pradana menyampaikan optimisme terhadap pasar modal Indonesia pada 2026, seiring meningkatnya kepastian regulasi dan membaiknya iklim usaha pasca-transisi pemerintahan. Ia menyebut minat emiten untuk melakukan aksi korporasi diperkirakan kembali menguat.

“Tahun 2026 kami lihat lebih optimis karena sudah mulai ada kepastian hukum. Appetite emiten untuk corporate action lebih positif,” ujar Gilman.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat tantangan berupa regulasi yang tumpang tindih dan tuntutan standar global, khususnya terkait keberlanjutan dan ESG. Menurut Gilman, transformasi digital dan ESG bukan sekadar kepatuhan, melainkan soal perubahan mindset bisnis agar perusahaan tetap relevan dan menarik bagi investor global.

“Digitalisasi itu soal mindset. Ke depan ESG akan tetap relevan dan kita butuh SDM yang bisa menjembatani kebutuhan perusahaan dengan standar global,” kata Gilman.

Di penghujung diskusi, Shinta kembali menekankan pentingnya membangun kepercayaan antara pelaku usaha dan pemerintah. Menurutnya, solusi tidak cukup berhenti pada perumusan kebijakan, tetapi harus dipastikan berjalan di lapangan.

“Yang paling fundamental itu bagaimana kita membawa kembali trust. Jangan lagi bicara general. Kebijakan yang mana, pasal yang mana, solusinya apa. Eksekusi itu kuncinya,” pungkas Shinta.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimis terhadap prospek perekonomian Indonesia di tengah ketidakpastian global. Menurutnya, faktor global bukan penentu utama kinerja ekonomi nasional karena sekitar 90 persen pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh permintaan domestik.

“Kalau kita 90 persen domestic demand, 10 persen global atau lebih. Mungkin maksimal 15–20 persen. Kalau kita juga ada domestic demand, harusnya tidak ada masalah,” ujar Purbaya dalam Indonesia Fiscal Forum 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026) lalu.

Ia menilai kondisi domestik masih solid, tercermin dari inflasi yang rendah di kisaran 2,9 persen dan inflasi inti sekitar 2,3 persen. Tekanan permintaan dinilai masih terkendali sehingga pemerintah memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi tanpa memicu kenaikan suku bunga.

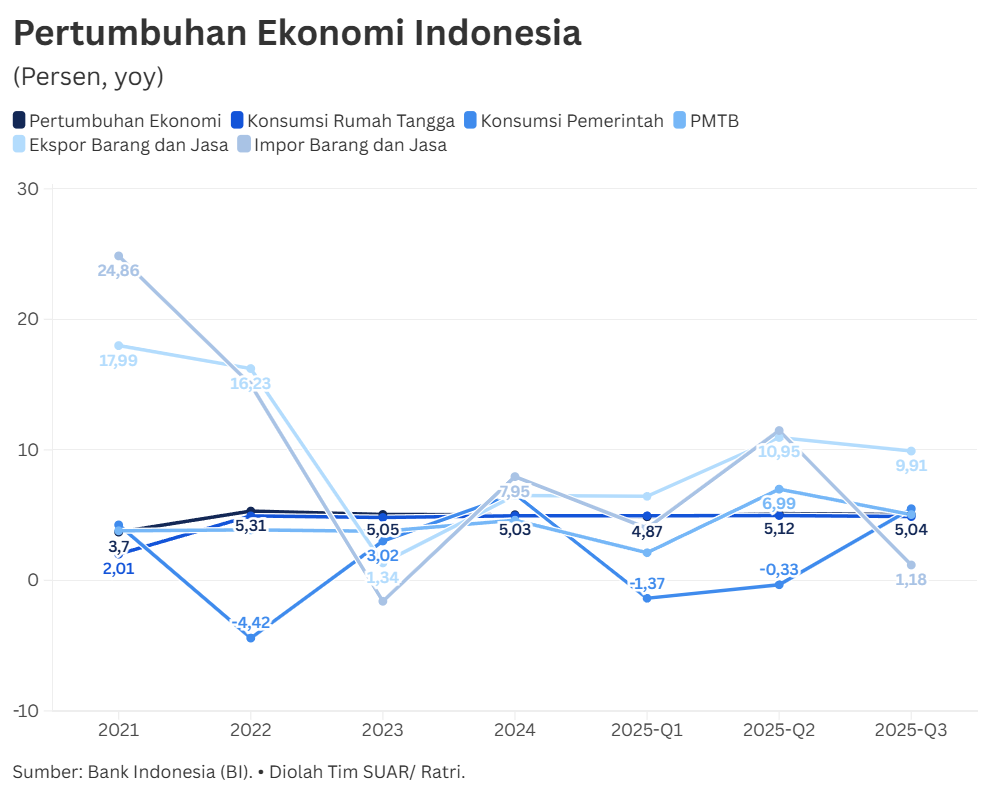

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa triwulan terakhir tercatat di kisaran 5,0–5,4 persen. Ke depan, pemerintah akan mengandalkan strategi debottlenecking untuk memperbaiki iklim investasi dan mempercepat penyelesaian hambatan usaha lintas kementerian.

Dengan pengelolaan fiskal yang terjaga, optimalisasi penerimaan negara, serta pengendalian defisit anggaran, Purbaya juga optimis jika ekonomi dan pasar saham Indonesia akan terus tumbuh berkelanjutan pada 2026.