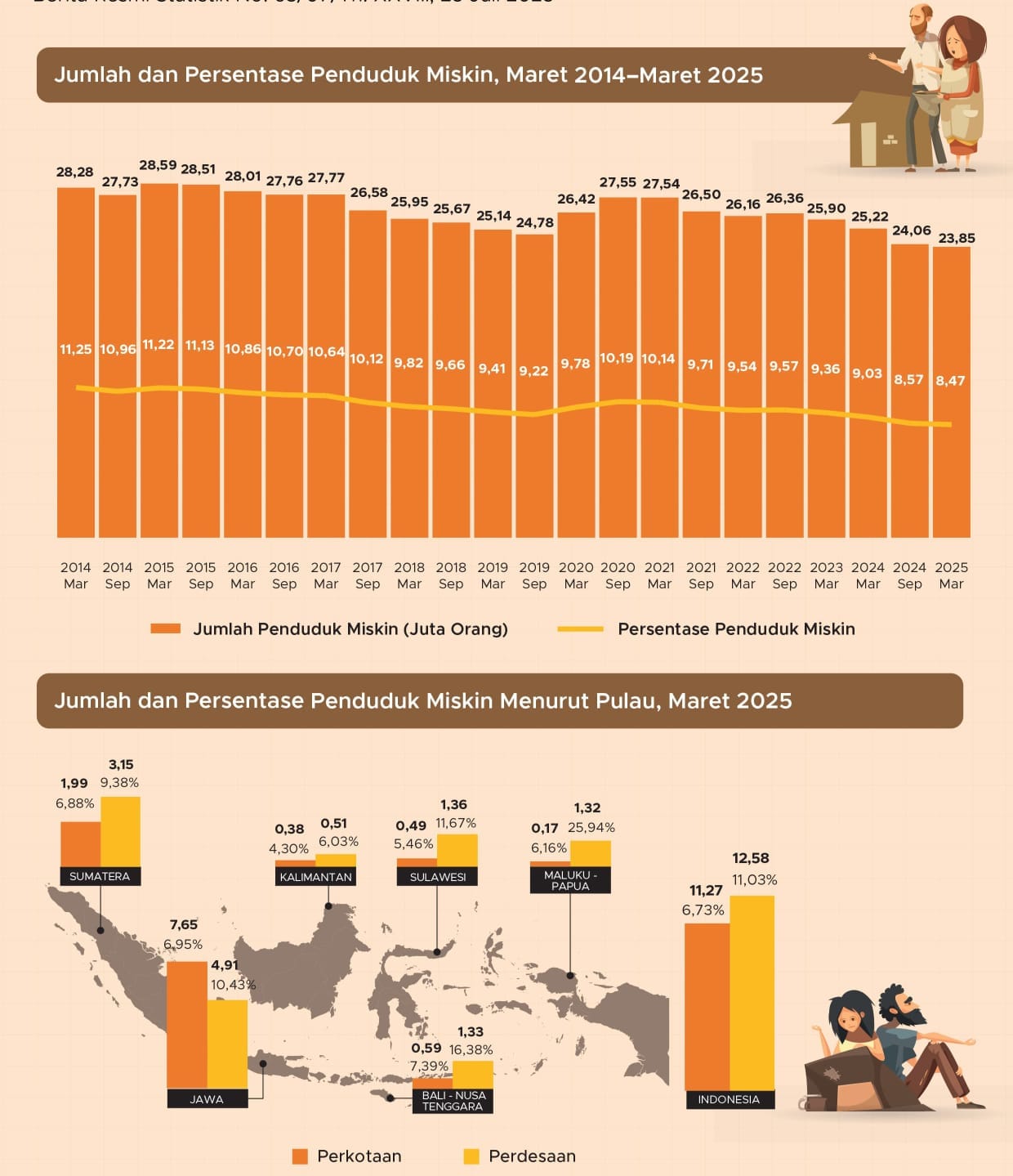

Perkembangan terbaru angka kemiskinan mencerminkan gejala paradoksial antara kemiskinan di kota dan desa. Asumsi umumnya, kemiskinan di desa bertambah sehingga masyarakat pergi ke kota. Namun, kini justru terbalik: tingkat kemiskinan di desa menurun dan kemiskinan di kota justru bertambah.

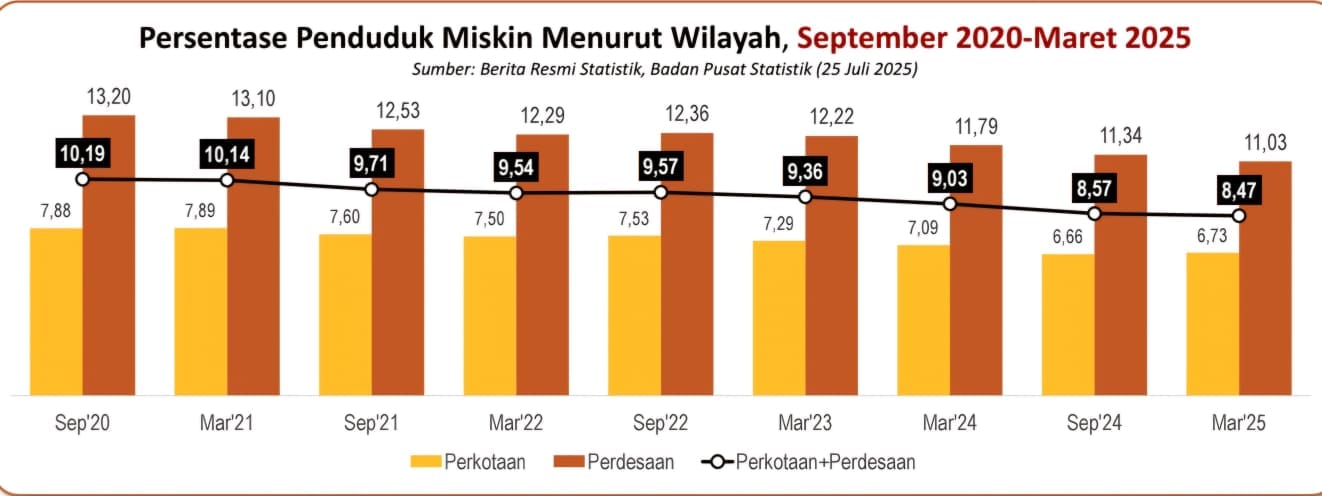

Badan Pusat Statistik (BPS) yang akhirnya merilis data angka kemiskinan per Maret 2025 pada Jumat (25/7/2025), menyebutkan, jumlah persentase penduduk miskin Indonesia secara keseluruhan per Maret 2025 tercatat turun menjadi 8,47%. Angka ini turun tipis 0,1 persen dibanding dengan September 2024. Ini merupakan angka terendah dalam dua dekade terakhir.

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, dalam konferensi pers Jumat (25/7/2025), mengumumkan bahwa jumlah penduduk miskin turun tipis, hanya sekitar 200.000 orang, menjadi 23,85 juta jiwa, atau 8,47% dari total penduduk.

Meski hanya turun 0,1 persen poin dari September 2024, angka ini tercatat sebagai tingkat kemiskinan terendah dalam dua dekade terakhir. “Ini kabar baik, walaupun kecil, karena tetap menunjukkan tren penurunan yang konsisten,” ujar Ateng Hartono.

Lain di desa, lain di kota

Namun, di balik angka nasional, ada dua cerita yang kontras: optimisme di desa, dan alarm yang perlu diwaspadai di kota.

Di desa, kabar baik datang lewat data: angka kemiskinan berhasil turun lebih tajam, dari 11,34% pada September 2024 menjadi 11,03% pada Maret 2025. Sementara di kota, kemiskinan justru sedikit naik, dari 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2024.

“Kemiskinan di pedesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan, tetapi ketimpangan pendapatan di perkotaan lebih tinggi: Gini ratio kota 0,395, sedangkan desa 0,299,” ujar Ateng.

Rasio Gini adalah indeks yang menggambarkan ketimpangan pendapatan dengan rentang 0 sampai 1. Posisi indeks mendekati 0 menandakan kesejahteraan terdistribusi merata, sedangkan angka 1 menandakan ketimpangan yang tinggi.

Perbedaan ini tidak hanya soal statistik. Apa yang membuat desa bisa lebih tangguh, dan apa yang membuat kota justru lebih rentan?

Ateng menjelaskan, faktor pendorong tingkat kemiskinan desa menurun karena naiknya nilai tukar petani (NTP) sebagai salah satu kunci. Angka NTP pada Maret 2025 mencapai 123,72. Posisi NTP Maret 2025 ini lebih tinggi dari terakhir kali angka kemiskinan dirilis, yakni NTP September 2024 yang sebesar 120,30. Artinya, harga jual hasil tani lebih tinggi ketimbang biaya produksi dan konsumsi petani. Daya beli naik, dan kemiskinan menurun.

Selain itu, jumlah pekerja di sektor pertanian dan perdagangan juga bertambah. Di desa, sektor-sektor ini masih menjadi tulang punggung, bukan sekadar pilihan terakhir. Ketika harga panen membaik, pendapatan meningkat, dan lebih banyak keluarga bisa melewati garis kemiskinan.

Di balik itu, ada fakta yang kerap terlupakan: desa bukan hanya “wilayah miskin” yang pasif menunggu bantuan. Banyak desa yang melakukan inovasi lokal, dari koperasi petani, simpan pinjam, sampai program desa wisata yang menggerakkan ekonomi. Penurunan kemiskinan yang terjadi, meski perlahan, bukan hanya hasil intervensi pemerintah, melainkan juga inisiatif warga yang berusaha bertahan di tengah tantangan.

Sebaliknya, di kota, angka naik tipis menjadi sinyal yang tak bisa diabaikan. Meski angkanya terlihat kecil, dampaknya nyata bagi jutaan orang yang hidup nyaris di bawah garis kemiskinan.

Ateng menjelaskan, ada dua tekanan besar: naiknya harga pangan dan bertambahnya setengah pengangguran, orang-orang yang punya pekerjaan, tapi jam kerjanya sedikit atau pendapatannya tidak cukup. “Di perkotaan, jumlah setengah pengangguran naik 0,46 juta pada Februari 2025 dibandingkan Agustus 2024,” ujarnya.

Data BPS menunjukkan, jumlah setengah pengangguran naik sekitar 460.000 orang. Sementara itu, harga beberapa komoditas penting, seperti cabai rawit, minyak goreng, dan bawang terus melonjak.

Bagi penduduk miskin kota yang hidup dari upah harian, selisih seribu–dua ribu rupiah per kilogram bukan angka kecil. Itu bisa berarti satu kali makan yang harus dikurangi. “Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai rawit, minyak goreng, dan bawang putih,” ujar Ateng.

Kota juga punya masalah yang lebih dalam: ketimpangan. Gini ratio di perkotaan mencapai 0,395, jauh lebih tinggi dibanding dengan desa yang hanya 0,299. Sumbernya jelas: variasi pendapatan di kota jauh lebih lebar. Ada kelompok kecil dengan pendapatan sangat tinggi; sementara di bawahnya, mayoritas pekerja informal berjuang mempertahankan penghasilan yang tak pasti.

“Kemiskinan di desa memang lebih tinggi daripada kota, tapi ketimpangannya lebih tinggi di kota” katanya.

Ada pula cerita tentang kemiskinan ekstrem, yang tahun ini dilaporkan sebesar 0,85%. Sekilas tampak naik dibanding tahun lalu yang tercatat 0,83 persen. Namun, ini bukan kenaikan sebenarnya. Ateng Hartono menjelaskan, BPS menggunakan metode baru: bukan hanya menggunakan PPP (Purchasing Power Parity) USD 1,9 (2011), tetapi kini memakai PPP USD 2,15 (2017) dan menambahkan spatial deflator agar lebih sesuai kondisi wilayah.

Jika tahun lalu dihitung dengan metode baru, angkanya justru 1,26 persen. Artinya, kemiskinan ekstrem sebenarnya menurun.

Belajar dari UMKM kota yang sukses: kisah Nasrafa

Di tengah ekonomi masyarakat yang tengah turun-naik, dan tantangan berat berusaha di kota besar, kisah Yani Nasrafa bisa jadi contoh bagaimana UMKM tetap bisa bertahan bahkan tumbuh. Pemilik usaha batik Nasrafa ini percaya, langkah terpenting adalah konsisten menjaga kualitas produk dan terus berkreasi.

“Terus konsisten berkreasi dengan produk yang berkualitas, mengelola SDM yang solid dan mencari pasar potensial sampai ke luar negeri,” ujar Yani.

Selain itu, ia juga aktif membuka jaringan ke berbagai lini. Untuk pasar ekspor, Yani menghubungi langsung perwakilan dagang Indonesia di luar negeri, seperti Indonesian Trade Promotion Center (ITPC), Atase Perdagangan, dan Kedutaan Besar Rakyat Indonesia. Sementara di dalam negeri, ia mendekati organisasi seperti Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Notaris Indonesia, dosen, pejabat, artis, hingga kalangan profesional lain yang sesuai dengan target pasar Nasrafa.

Menurut Yani, keberhasilan UMKM juga tak lepas dari dukungan banyak pihak. Bantuan dari dinas dan kementerian terkait, lembaga perbankan, hingga organisasi seperti KADIN, semua punya peran penting. Kerjasama ini membantu mengatasi kendala umum UMKM kota, seperti akses modal, promosi, dan perluasan pasar.

Namun, ia menekankan pentingnya pelatihan yang tidak hanya sekadar formalitas. “Pelatihannya harus berkesinambungan dan terukur, bukan cuma sekali-sekali atau untuk menghabiskan anggaran,” ujar Yani.

Baginya, penting juga ada pemisahan kelas atau segmentasi pelaku usaha, sehingga materi pelatihan, kurikulum, dan pengajarnya sesuai dengan kebutuhan. “Kalau kelasnya A, ya, gurunya juga harus A, kurikulumnya A, dan fasilitasnya pun harus mendukung,” tambahnya.

Pengalaman Nasrafa memperlihatkan bahwa kemajuan UMKM kota bukan hanya soal kerja keras pelaku usahanya saja, tapi juga soal dukungan yang tepat dan berkelanjutan. Di tengah data kemiskinan kota yang kadang tak sepenuhnya tercatat, cerita seperti Nasrafa membuktikan bahwa solusi tetap ada, dengan syarat ada sinergi antara pelaku usaha, pemerintah, dan ekosistem pendukungnya.

Kemiskinan bukan sekadar angka di atas kertas

Di balik kabar baik turunnya penurunan kemiskinan nasional, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengingatkan adanya masalah mendasar yang perlu segera dibenahi.

Menurutnya, angka ini belum cukup untuk menangkap kenyataan di lapangan. Ia menilai, pendekatan penghitungan kemiskinan BPS yang sudah berusia hampir lima dekade terlalu sempit dan tak lagi relevan dengan realitas ekonomi serta pola konsumsi masyarakat masa kini.

Karena itu, meski secara statistik ada penurunan, dampaknya terhadap kebijakan dan kesejahteraan masyarakat tetap belum terasa signifikan. “Angka kemiskinan dengan metode lama ini tak akan pernah benar-benar menjawab realita di lapangan,” kata Bhima.

Alih-alih hanya dari berapa kita belanjakan, Bhima menyarankan BPS juga melihat kesejahteraan dari berapa yang benar-benar bisa kita sisihkan setelah membayar semua kebutuhan pokok.

Lebih jauh, celah antara data resmi pemerintah dan data lembaga internasional makin membuka mata: World Bank memperkirakan sekitar 68,2% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional, angka yang jauh lebih besar daripada catatan BPS.

Di perkotaan, tantangannya kian kompleks. Urbanisasi cepat, pergeseran generasi muda ke kota, hingga kenaikan biaya hidup yang melaju lebih cepat daripada upah, membuat banyak warga kota jatuh dalam kemiskinan baru. Menurut CELIOS, banyak dari mereka tinggal di kontrakan atau kos, yang tak tercatat secara administratif dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Riset CELIOS mengatakan, upaya pengurangan kemiskinan, khususnya di kota, membutuhkan langkah konkret yang menyentuh langsung masyarakat. Salah satu yang bisa diperkuat adalah program bantuan sosial jangka pendek seperti diskon listrik, subsidi transportasi umum, hingga beasiswa untuk anak-anak keluarga kurang mampu.

Dalam jangka panjang, ia juga menyarankan adanya subsidi sewa rumah dan perumahan untuk kelompok rentan di kota. Pasalnya, biaya tempat tinggal adalah salah satu beban terberat masyarakat miskin kota yang kerap tak tercatat di data resmi.

Selain itu, CELIOS menekankan pentingnya melibatkan komunitas lokal, seperti RT, RW, koperasi, hingga organisasi warga, sebagai ujung tombak untuk mendata dan mendistribusikan bantuan.

Kendati demikian, CELIOS menyoroti kendala banyaknya kebijakan dan program masih sangat terpusat di tangan pemerintah pusat. Ini membuat ruang inovasi di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota dan desa menjadi sempit. Menurutnya, perlu peninjauan ulang juklak dan juknis agar pemerintah daerah bisa lebih leluasa berinovasi sesuai kebutuhan wilayah masing-masing.

Lebih jauh, ia juga melihat potensi koperasi di kota sebagai salah satu solusi menekan biaya hidup, menstabilkan harga bahan pokok, serta membuka akses keuangan berbunga rendah atau tanpa bunga. Namun banyak koperasi justru mati suri karena minim dukungan dan insentif.

Urban farming pun dianggap sebagai peluang menjanjikan, tak hanya di kota besar, tapi juga di kota pinggiran yang dekat dengan wilayah desa. Namun tantangan tetap ada: infrastruktur, rantai pasok, serta keterbatasan lahan usaha yang terjangkau masih menjadi kendala utama. Belum lagi problem klasik seperti biaya sewa mahal dan premanisme yang kerap muncul di banyak kota di Indonesia.