Di tengah darurat iklim yang kian menekan, solusi berbasis teknologi hijau mulai menampakkan perannya.

Hal ini jadi benang merah diskusi panel bertajuk “Mengubah Krisis Jadi Harapan: Teknologi Hijau untuk Solusi Iklim” yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Djakarta Theater, Sabtu 26 Juli 2025.

Hadir sebagai pembicara Staf Ahli Menteri Bidang Sosial Ekonomi dan Budaya Kementerian Komunikasi dan Digital Wijaya Kusumawardhana, Executive Vice Chairman dan Co-Founder Planet Carbon Ridzki Kramadibrata, Analis Senior Energi Ember Dinita Setyawati, Penasihat Artificial Intelligence FAIR Forward GIZ Indonesia Karlina Octaviany.

Dalam pembukaan, moderator jurnalis senior Deandra Syarizka menyebut diskusi ini dirancang untuk mempertemukan tiga perspektif: pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga think tank. Ketiganya diharapkan memberi gambaran lintas sektor untuk menjawab pertanyaan besar: sejauh mana teknologi bisa menjadi penyelamat iklim?

Wijaya, yang mewakili pemerintah, mengakui bahwa penggunaan AI bisa menjadi pendorong pertumbuhan hijau. Namun ia menegaskan potensi itu tidak akan optimal tanpa infrastruktur digital yang merata .

“Kita harus memiliki data center yang cukup dan koneksi internet yang cepat agar AI bisa bekerja maksimal,” katanya.

Saat ini, Indonesia baru memiliki sekitar 140 data center, sementara kecepatan rata-rata internet masih tertinggal jauh dari negara maju.

Tantangan lainnya adalah ketimpangan akses digital. Wijaya menyebut, transformasi digital hanya akan berhasil bila dilakukan secara inklusif.

“No one left behind,” ujarnya, mengutip prinsip utama pemerintah dalam kebijakan teknologi.

Untuk itu, pemerintah mendorong kolaborasi lintas pihak dan menyiapkan sembilan pusat pengembangan AI di berbagai wilayah. Program pelatihan juga dirancang agar masyarakat dapat mengakses teknologi dengan etis dan berorientasi pada kepentingan publik.

Di sisi lain, muncul persoalan serius tentang konsumsi energi yang dibutuhkan oleh penggunaan sistem AI dalam skala masif. Wijaya menyebut penggunaan big data dan machine learning membutuhkan energi sangat besar dan berdampak pada bertambahnya emisi, apalagi jika tidak ditopang oleh energi bersih.

Ia juga menyinggung risiko bias dalam pengembangan algoritma. “Kita sedang membahas bagaimana membangun AI yang etis, yang tidak bias gender atau menciptakan ketimpangan sosial baru,” ujar Wijaya. Prinsip ini penting agar teknologi tetap berpihak pada manusia

Solusi lain yang dikembangkan adalah keterlibatan dunia pendidikan. Pemerintah menugaskan institusi akademik untuk melakukan riset AI, dan akan menyiapkan regulasi pendukung bila diperlukan. “Kami tidak bisa kerja sendiri. Harus ada inovasi dari kampus dan masyarakat,” katanya.

Ridzki dari Planet Carbon menjawab tantangan itu dengan pendekatan berbasis tanah: biochar. Teknologi ini menggunakan biomassa untuk menghasilkan arang yang bisa menyimpan karbon di dalam tanah selama ratusan tahun.

“Biochar sangat stabil,” ujar Rizky. “Ia tidak melepaskan karbon kembali ke udara dan bisa menyimpannya di dalam tanah selama 100 hingga 1.000 tahun, tergantung prosesnya.” Ia menambahkan biochar juga mengurangi kebutuhan pupuk karena mampu menahan air dan nutrisi lebih lama di dalam tanah.

Meski menjanjikan, biochar bukan tanpa hambatan. Rizky menyebut tantangan terbesarnya justru muncul setelah biochar berhasil diproduksi dalam jumlah besar. Menurutnya, proses mengembalikan material tersebut ke lahan pertanian secara merata membutuhkan sistem distribusi yang tidak sederhana. Ia menambahkan, menyalurkan langsung ke petani kecil menjadi sulit tanpa model logistik yang kuat.

Rizky menekankan pentingnya membangun model logistik yang efisien. Ia mendorong kolaborasi dengan pelaku agri-tech untuk menjembatani teknologi ini ke lapisan akar rumput.

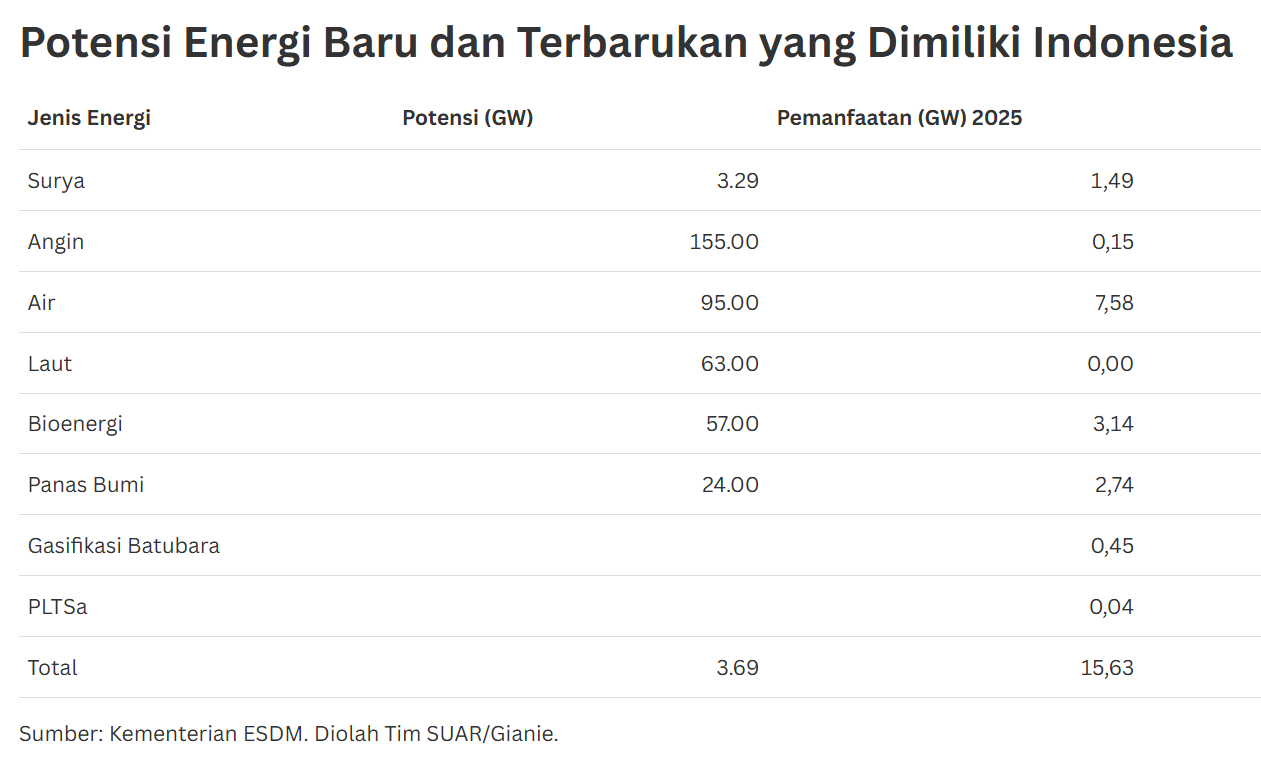

Sementara itu, Dinita Setyawati, analis senior dari lembaga riset Energi Ember, menyoroti hambatan struktural dalam kebijakan energi. Menurutnya, harga batubara yang terlalu murah membuat pembangkit energi terbarukan sulit bersaing.

Ia menyarankan agar pemerintah memasukkan clean flexibility tools seperti pump hydro dan battery storage sejak tahap perencanaan proyek. Contohnya adalah PLTS terapung di waduk yang bisa digabung dengan penyimpanan energi.

Selain itu, penguatan jaringan listrik antarwilayah menjadi kunci. Dinita menunjukkan wilayah seperti Sumatera memiliki potensi ekspor tenaga surya yang tinggi ke Singapura, jika interkoneksi diperkuat.

Di sisi lain, Dinita menyoroti Indonesia belum mengadopsi sistem harga listrik yang mencerminkan biaya sebenarnya. Adanya subsidi terselubung terhadap batubara melalui kebijakan domestic market obligation (DMO) membuat energi terbarukan kalah bersaing secara ekonomi.

Solusi berbasis teknologi juga bisa diperluas pada ranah sosial. Karlina Oktaviani dari Fair Forward GIZ Indonesia memaparkan bagaimana AI dapat dikembangkan bersama komunitas lokal di Pulau Aceh dan Maros.

Di dua wilayah tersebut, Karlina dan tim Fair Forward membangun stasiun cuaca berbasis sensor IoT yang dirakit langsung oleh warga. Sensor ini dirancang agar sederhana, murah, dan bisa dipelihara sendiri oleh komunitas. “Kami latih warga lokal selama empat jam untuk merakit sensor dan menulis coding-nya,” kata Karlina. Sebagian sensor bahkan diuji langsung di laut, menghadapi ombak dan gangguan alam, termasuk dijadikan sarang kepiting

“Kami letakkan data center-nya di warung kopi. Karena di sanalah warga berkumpul, saling memperhatikan sensor, dan menjaga alat-alatnya,” cerita Karlina sambil menekankan pentingnya adaptasi teknologi dengan budaya lokal.

Fair Forward juga membangun dataset bahasa daerah untuk melatih AI yang kontekstual dan adil. Semua data dibuka secara publik, dan pelatihan disusun agar bisa diakses warga tanpa latar belakang teknis.

“Kami ingin masyarakat adat tidak sekadar jadi objek riset, tapi juga pengelola teknologi. Mereka harus punya otonomi atas pengetahuannya sendiri,” kata Karlina. Prinsip itu menjadi dasar pengembangan teknologi Fair Forward yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal.

Diskusi ini menggambarkan bahwa solusi krisis iklim tidak hanya hadir dari menara gading kebijakan atau laboratorium canggih. Justru kombinasi antara perangkat digital, pengetahuan lokal, dan dukungan struktural bisa menghasilkan transformasi yang lebih nyata untuk mengatasi perubahan iklim.