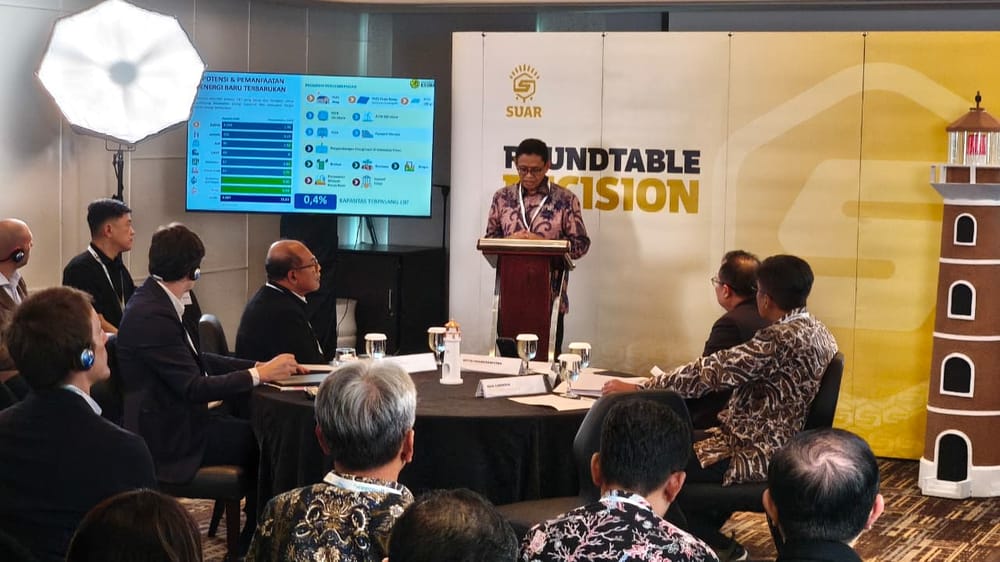

Bagian dua dari resume acara Roundtable Decision: Kekuatan Ekonomi Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan oleh SUAR, Kamis (18/9/2025), di Jakarta, ini membahas soal bagaimana negara dan pihak stakeholders lainnya bisa menjawab tantangan untuk menyuplai kebutuhan tenaga kerja migran terampil.

Dan, itu perlu dilakukan dari sebelum keberangkatan, saat pelatihan dan dukungan sertifikasi. Di sisi lain, keahlian bahasa juga menjadi salah satu kunci agar pekerja migran bisa bersaing. Berikut paparannya:

Peningkatan keterampilan dan pemetaan kebutuhan

Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P2MI)/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Dwi Setiawan Susanto, menekankan perlunya peningkatan keterampilan agar pekerja migran Indonesia (PMI) tidak hanya terkonsentrasi di sektor domestik.

Setiap negara, menurut Dwi, memiliki standar kualifikasi yang berbeda, sehingga identifikasi menjadi penting. Salah satu acuan yang kini sedang dipelajari adalah standar internasional yang ditetapkan Organisasi Buruh Dunia (ILO).

Dengan memperkuat market intelligence dan memaksimalkan fungsi atase di kedutaan besar, pemerintah menargetkan terbentuknya basis data yang lebih kuat. Dari data itu, kebutuhan tenaga kerja akan dicocokkan dengan pasokan di Indonesia dan disesuaikan dengan karakteristik tiap daerah asal PMI.

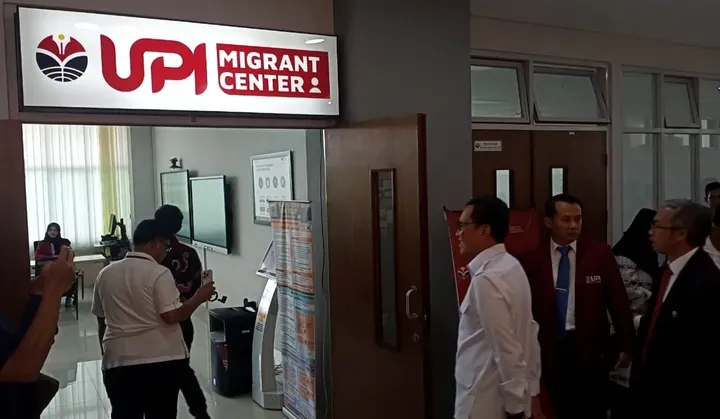

Sebagai bagian dari strategi penguatan kapasitas, pemerintah juga mengembangkan migrant center di sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Diponegoro Semarang, Universitas Negeri Padang, dan Universitas Pendidikan Indonesia.

Fasilitas ini dikembangkan hingga tingkat provinsi dengan tujuan mengintegrasikan seluruh sumber daya yang ada. Migrant center berfungsi sebagai pusat informasi, pendidikan, pelatihan, sekaligus job matching sehingga menjadi terobosan untuk membangun kompetensi yang lebih fokus.

Dwi menjelaskan, pusat layanan itu tidak hanya berperan dalam peningkatan keterampilan atau kualifikasi, tetapi juga memastikan kesinambungan pasca-penempatan. Dengan begitu, pekerja migran yang kembali dari luar negeri tetap bisa mengembangkan ekonomi di daerah asalnya.

“Kita sebenarnya scale up apa yang sudah ada, dengan fokus dan penambahan-penambahan skill. Itu bukan spending, melainkan investasi yang return-nya bukan hanya finansial, tapi juga social welfare,” katanya.

Menurut Dwi, peningkatan keterampilan harus didorong, karena sebagian besar tenaga kerja berasal dari lulusan SMK dan vokasi. Negara-negara seperti Taiwan, Malaysia, Jepang, Korea, dan Hong Kong masih membuka peluang besar. Bahkan Eropa mulai menjadi pasar baru, khususnya di sektor kesehatan dan perhotelan di Jerman. Karena itu, PMI perlu di-rebranding sebagai pekerja terampil yang memiliki daya saing.

Ia menambahkan, tren penuaan populasi di sejumlah negara penempatan dapat menjadi peluang bagi Indonesia yang tengah menikmati bonus demografi. Tantangan utamanya adalah bagaimana memastikan kecocokan kebutuhan antara negara tujuan dengan pasokan tenaga kerja muda dari Indonesia.

“Human capital itu harus dibangun dari hulu ke hilir. Kita butuh satu ekosistem dengan satu mandat yang diimplementasikan oleh semua pihak yang punya kewenangan,” kata Dwi.

Sedangkan menurut Divisi Advokasi Migrant Care, Yusuf Ardabil, persoalan keterampilan pekerja migran tidak bisa dilepaskan dari tata kelola lembaga pelatihan. Ia mengungkapkan, hasil temuan literasi keuangan yang dilakukan Migrant Care pada 2023 menunjukkan banyak LPK (lembaga pelatihan kerja) tidak memiliki standar kurikulum yang jelas. Setiap lembaga menggunakan aturan sendiri-sendiri sehingga kualitas pelatihan menjadi beragam.

Yusuf juga menyoroti tingginya biaya pemberangkatan pekerja migran. Ia menemukan kasus ke Hong Kong dengan biaya hingga Rp 83 juta hanya untuk keberangkatan. Ironisnya, biaya besar itu tidak mencakup pelatihan bahasa, padahal durasi pelatihannya antara tiga bulan sampai enam bulan. “Kalau pakai skema bayar cicilan, angkanya makin tinggi,” katanya.

Menurut Yusuf, praktik serupa juga terjadi pada program pemagangan ke Jepang yang bisa mencapai biaya Rp 35 juta. Banyak pekerja migran kemudian bermasalah karena gajinya berada di bawah standar, berbeda dengan skema specified skilled worker (SSW).

Migrant Care tengah menyiapkan program literasi keuangan agar calon pekerja migran mampu mengelola keuangan dengan lebih baik.

Migrant Care, lanjut Yusuf, kini tengah menyiapkan program vokasi khusus, termasuk literasi keuangan. Tujuannya agar calon pekerja migran tidak hanya mengirimkan seluruh penghasilan ke rumah, tetapi juga mampu mengelola keuangan dengan lebih baik.

Program ini menyasar siswa SMK dengan membuat kelas-kelas khusus migran yang melibatkan orang tua sejak awal. Ia menekankan, Kementerian BP2MI perlu menyiapkan standar yang jelas agar kompetensi bisa disesuaikan dengan kebutuhan negara tujuan.

Yusuf juga mengaku pihaknya menemukan banyak lembaga pelatihan kerja (LPK) yang justru juga memiliki fungsi sebagai perusahaan yang memberangkatkan PMI. Padahal seharusnya lembaga itu hanya berwenang melatih. Akibatnya, tidak sedikit pekerja migran yang ditelantarkan ketika sudah tiba di Jepang.

Menurut Yusuf, pihaknya sudah melaporkan temuan tersebut ke Kementerian BP2MI, tetapi ditolak dengan alasan kewenangan LPK berada di Kementerian Ketenagakerjaan. Ketika mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan, justru jawaban serupa yang diterima. “Kami ke Kementerian BP2MI, dilempar lagi ke Kemnaker,” ujar Yusuf.

Insentif buat pekerja migran

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindio) Bob Azzam menekankan, pekerja migran tetap merupakan bagian dari ekosistem ketenagakerjaan di Indonesia.

Menurut Bob, hubungan antara kebutuhan tenaga kerja di dalam negeri dan permintaan dari luar negeri tidak bisa dipisahkan, karena keduanya saling terkait dan memengaruhi arah kebijakan ketenagakerjaan.

Ia menuturkan pengalamannya terkait pelatihan welder atau tukang las di Surabaya. Program tersebut berlangsung selama tiga bulan dengan biaya sekitar Rp 60 juta. Lulusan pelatihan itu dipastikan diterima bekerja di luar negeri, terutama di galangan kapal di Jepang, serta memiliki peluang serupa di Jerman dan Korea Selatan.

“Persoalannya, siapa yang membiayai pelatihan dengan biaya Rp 60 juta itu? Kalau uangnya ada, peluang terbuka. Masalahnya, tiap tahun ada 3 juta pencari kerja baru,” kata Bob.

Ia menambahkan, idealnya ada balai latihan kerja khusus PMI agar calon pekerja migran bisa mendapatkan keterampilan standar internasional tanpa terbebani biaya pelatihan yang tinggi.

Bob menyoroti kenyataan bahwa banyak pekerja migran berangkat dengan biaya sendiri lantaran tidak adanya pembiayaan dari dalam negeri. Ia mencontohkan seorang PMI di Jepang yang terpaksa menanggung biaya tinggi serta potongan yang memberatkan. Dalam kondisi terdesak, pekerja itu akhirnya melarikan diri, tetapi dokumen resminya ditahan – sehingga statusnya berubah menjadi ilegal.

Menurut Bob, kasus serupa terus berulang karena lemahnya dukungan pembiayaan di dalam negeri. Ia menilai perubahan kebijakan dari istilah “mobilisasi” menjadi “fasilitasi” justru membuat beban biaya dialihkan sepenuhnya kepada calon pekerja.

Akibatnya, semakin banyak pekerja migran yang harus menanggung seluruh biaya keberangkatan, dan tidak sedikit yang akhirnya terjebak dalam status ilegal.

Menko Muhaimin menjanjikan penyelesaian masalah ini. Pemerintah, menurut dia, telah meluncurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus pekerja migran dengan bunga maksimal 6% dan plafon hingga Rp 100 juta tanpa agunan.

Namun Muhaimin juga membuka opsi beasiswa melalui LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) untuk keahlian khusus yang pasarnya jelas. Seperti, underwater welding yang pelatihannya mahal namun permintaan global sangat besar. “Lebih baik membiayai sedikit tapi tepat sasaran, daripada banyak tapi tidak terserap,” tegasnya.

Sedangkan Judha Agung menilai pentingnya kerjasama pendanaan dengan sektor swasta untuk memperkuat pelatihan, mengingat anggaran pendidikan terbatas.

Paradigma baru ekonomi migran

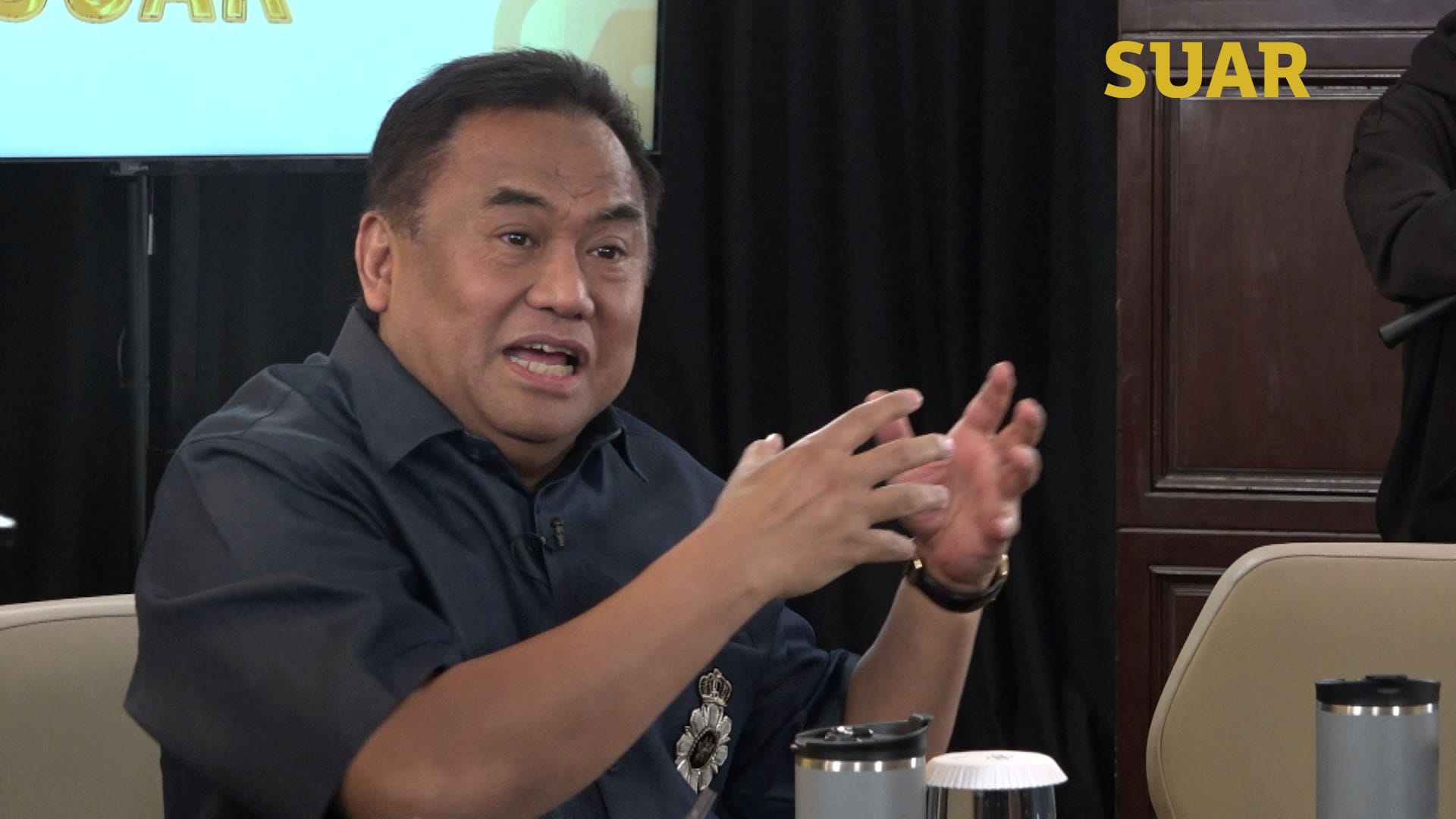

Dengan peran strategis yang diusung para pekerja migran, Anggota DPR Rachmat Gobel menilai, sudah saatnya pekerja migran Indonesia diposisikan sebagai “agen baru Indonesia” di luar negeri. Mereka tidak hanya mencari nafkah, tapi juga menyerap ilmu, keterampilan, dan etos kerja untuk kemudian dibawa pulang.

“Tenaga kerja yang kita kirim ke luar negeri itu harusnya jadi agen baru Indonesia. Untuk belajar di sana, bukan sekadar mencari pekerjaan saja. Harus ada visi pembangunan SDM di baliknya,” tegas Rachmat.

Ia mencontohkan industri otomotif sebagai bukti nyata keberhasilan strategi semacam itu. Toyota Indonesia, kata Gobel, mengirim banyak orang ke Jepang untuk belajar. Setelah kembali, mereka siap bekerja dan memperkuat industri otomotif dalam negeri.

“Pulang ke sini, mereka sudah siap bekerja. Itulah yang membuat piramida industri otomotif di Indonesia bisa kuat. Sayangnya, pola ini belum dimanfaatkan secara luas oleh pemerintah kita,” katanya.

Menurut Rahmat Gobel, pertanyaan mendasar yang harus dijawab pemerintah sekarang ini adalah: apa target Indonesia dalam mengirim tenaga kerja? Jika hanya memenuhi permintaan pasar luar negeri, maka itu akan menjadi sia-sia.

“Indonesia harus punya konsep yang jelas. Kebutuhan kita apa? SDM apa yang mau kita siapkan? Kalau tidak, kita hanya akan jadi pemasok buruh tanpa visi pembangunan,” ujarnya.