Setelah memasuki tahun ke-sepuluh dengan 19 kali putaran perundingan, konsep kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU‑CEPA), menapaki babak final. Tahun ini, Kata Menteri Koordinator Ekonomi Airlangga Hartato akan ada kesepakatan yang diteken.

Pada Ahad, 13 Juli 2025 lalu, Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, di kantor pusat Uni Eropa (European Union Headquarters), Gedung Berlaymont, Brussel, Belgia.

Dalam pertemuan ini, kedua pihak menyepakati untuk menyelesaikan perundingan IEU-CEPA yang telah berlangsung selama hampir satu dekade ini. Menurut Menko Airlangga, dirinya telah berbicara dengan European Union Commissioner for Trade and Economic Security Maros Sefcovic, yang berencana datang ke Jakarta pada September 2025 untuk menandatangani dokumen perjanjian yang sudah disepakati dua belah pihak.

“Saya telah berbicara dengan Komisioner Maros Sefcovic, dan beliau berencana datang ke Jakarta pada bulan September untuk menandatangani dokumen tersebut,” ungkapnya. Pemerintah menargetkan kesepakatan IEU CEPA akan mulai berlaku atau pada kuartal IV 2026 atau paling lambat di kuartal I 2027.

Adapun dampak dari implementasi IEU CEPA akan berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,04 persen. Hal tersebut merupakan hasil dari kajian cost and benefit yang telah dilakukan.

Mesin Eropa untuk dongkrak layanan kesehatan

Perundingan panjang kerjasama Indonesia dengan Uni Eropa ini akan meliputi kerjasama perdagangan di sektor energi baru terbarukan, kendaraan listrik, teknologi informasi, farmasi, hingga alat kesehatan. “Uni Eropa sangat serius untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor ini,” kata Djatmiko B. Witjaksono, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, di Menara Kadin, 4 Agustus 2025 lalu.

Djatmiko mengaku, pemerintah akan membuka keran impor bagi produk asal Uni Eropa melalui IEU-CEPA. Menurutnya, langkah tersebut diharapkan bisa mendongkrak performa sektor manufaktur nasional. Keran impor untuk Uni Eropa akan meningkatkan impor mesin berteknologi tinggi asal Jerman dan Perancis, yang secara tidak langsung akan meningkatkan efisiensi pabrik di dalam negeri.

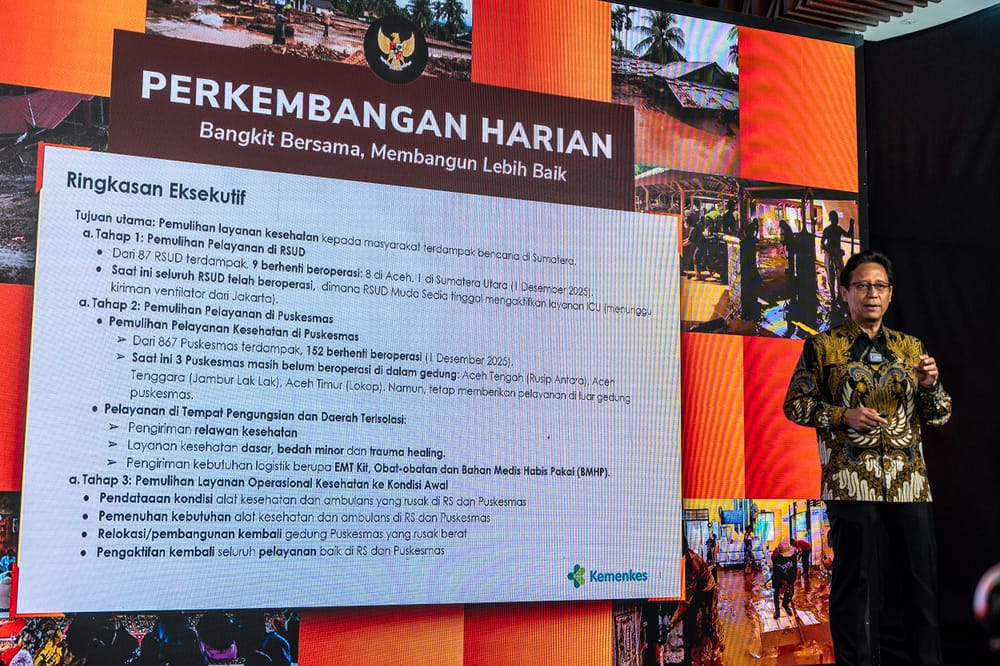

Pemerintah juga berharap, pembukaan keran impor dari Uni Eropa, khususnya mesin kesehatan, juga bisa meningkatkan kualitas layanan kesehatan di dalam negeri. Karena, dengan banyaknya mesin kesehatan dari Eropa yang berkualitas di Indonesia, maka akan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di dalam negeri.

"Banyak produk alat kesehatan berteknologi dari Eropa yang memang diperlukan di dalam negeri. Ini kami berikan fasilitas supaya biaya kesehatan bisa kompetitif di Indonesia," katanya.

Soal peningkatan kapasitas alat kesehatan di Indonesia ini, Pemerintah juga mulai mendorong adanya investasi dari Uni Eropa untuk membangun pabrik alat kesehatan di sini. Menteri Airlangga Hartarto menyebut, salah satu perusahan farmasi besar lokal, PT Kalbe Farma juga sedang menjajaki kerjama dengan pabrikan asal Eropa.

Salah satu perusahan farmasi besar lokal, PT Kalbe Farma, juga sedang menjajaki kerjama dengan pabrikan asal Eropa.

“Yang paling konkret investasi untuk farmasi peralatan medis ini yang sudah masuk kerja sama itu Kalbe (Farma), dan kita akan membuat pabrik di Jawa Barat,” kata Airlangga saat ditemui wartawan usai menghadiri Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II–2025 di Jakarta 5 Agustus 2025 lalu.

Belajar dari kondisi industri obat

Di atas kertas, kerjasama ini akan bermanfaat buat industri kesehatan dalam negeri. Namun, pengamat menilai, tanpa strategi jangka panjang, Indonesia bisa terjebak menjadi negara yang dijadikan titik distribusi.

Saat ini, seluruh aktivitas industri farmasi dalam negeri masih bergantung pada impor bahan baku hingga mencapai 90%–95%, sebagian besar dari Cina dan India. Krisis pandemi 2020 sudah membuktikan, ketika pasok terganggu, terjadi kekacauan.

“Kita jangan cuma siapin raknya, tapi juga siapin dapurnya,” kata Heri Andreas, Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), mengibaratkan risiko ini. Menurutnya, IEU-CEPA hanya akan bermanfaat jangka panjang jika Indonesia menegosiasikan syarat yang mengikat investor untuk membangun riset dan pabrik bahan baku di sini.

Ia juga menyarankan sebelum ada investasi dari Eropa masuk, perusahaan farmasi lokal perlu juga didorong untuk membangun pusat penelitian sebelum pihak investor mengambil alih fungsi produksi. “Bangun pusat penelitiannya dulu di sini. Kalau kita sudah bisa melakukan R&D yang bagus di sini, mereka akan lebih tertarik untuk investasi pabriknya juga,” ujarnya.

Masalahnya, biaya riset tidak murah. Industri farmasi mengalokasikan hingga 15%–20% pendapatan untuk research and development (R&D), dengan risiko kegagalan yang tinggi. Ditambah lagi, ada tantangan ketatnya perlindungan paten dalam bab hak kekayaan intelektual (IPR) di IEU-CEPA. Beberapa klausul seperti data exclusivity dan patent linkage bisa membuat produsen generik lokal sulit masuk pasar lebih cepat.

Cita-cita hub regional farmasi

Sedangkan Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI) menyambut investasi asing dengan catatan kuat: tanpa regulasi yang adil, niat baik bisa melemahkan kemandirian industri domestik.

“Jika industri Eropa berminat masuk ke Indonesia silakan, asal mendapat perlakuan sama dengan industri lokal. Persyaratan dan ketentuan farmasi terus meningkat, jangan longgar,” ujar Ketua Umum GPFI, Tirto F. Kusnadi.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O), Irfat Hista Saputra, menambahkan, kemandirian industri farmasi Indonesia masih terkendala tingginya ketergantungan pada impor bahan baku obat atau Active Pharmaceutical Ingredients (API). “Kalau untuk bahan baku obat farmasi, kondisinya masih sangat bergantung pada impor. Kalau bisa diproduksi di dalam negeri, itu akan sangat bagus,” ujar Irfat.

Sementara itu, kapasitas produksi obat jadi dinilai sudah cukup memadai. Tercatat ada lebih dari 200 pabrik obat yang beroperasi di Indonesia, baik milik penanaman modal asing (PMA) maupun produsen lokal. Pabrik PMA umumnya tergabung dalam International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG), sedangkan produsen lokal terhimpun di Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GP Farmasi).

Irfat menjelaskan, AB3O bersama para pengurusnya telah menyusun kajian insentif untuk mendorong pengembangan industri bahan baku obat dalam negeri. Kajian tersebut telah disampaikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

“Secara umum kondisinya sudah baik, tinggal disempurnakan saja,” tambahnya.

Jika strategi ini berjalan, Indonesia bukan hanya mampu mengurangi impor, tapi bisa menjadi hub regional untuk produksi farmasi – memanfaatkan perjanjian seperti RCEP dan APEC untuk menembus pasar Asia Pasifik. S