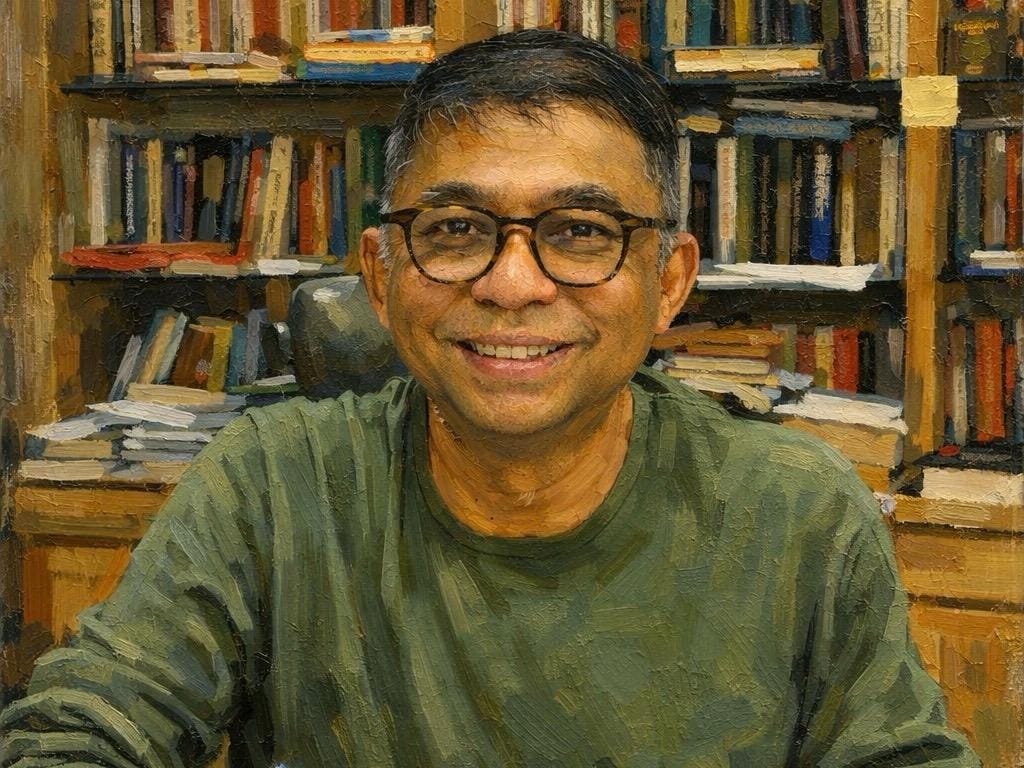

Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mohamad Ikhsan

Artikel ini merupakan opini dari Guru Besar Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Mohamad Ikhsan. Bila anda tertarik untuk menjadi kontributor opini, silakan mendaftarkan diri anda dengan kirim email ke [email protected]

Kesepakatan 19% (dengan banyak 0%) relatif lebih menguntungkan dibandingkan dengan tarif global 15% karena Indonesia memperlakukan pasar AS sebagai third-country competition space.

Dalam kerangka kompetisi perdagangan global, kesepakatan tarif Indonesia–Amerika Serikat sebenarnya lebih menguntungkan daripada rezim tarif global 15 persen yang berlaku umum. Sekilas, angka 19 persen tampak lebih tinggi. Namun perbandingan ini keliru karena menggunakan logika bilateral, bukan logika kompetisi pasar.

Penting dicatat bahwa kesepakatan ini harus dibaca relatif terhadap baseline awal. Tarif resiprokal yang secara unilateral ditetapkan Amerika Serikat terhadap Indonesia sebelumnya berada pada kisaran 32 persen. Kesepakatan yang menurunkannya menjadi 19 persen — disertai pengecualian tarif bagi banyak produk unggulan — pada dasarnya merupakan perbaikan posisi kompetitif Indonesia, bukan sekadar angka baru yang berdiri sendiri. Dengan baseline tersebut, kesepakatan ini lebih tepat dipahami sebagai pengurangan hambatan kompetitif daripada kompromi tarif.

Kita bersaing dengan negara lain di Pasar AS

Ekspor Indonesia di pasar Amerika Serikat tidak terutama bersaing dengan produsen domestik AS, tetapi dengan eksportir dari negara lain. Dengan demikian, pasar AS bagi Indonesia berfungsi sebagai third-country market — arena kompetisi antar negara pengekspor.

Dalam rezim tarif global 15 persen, semua negara menghadapi kondisi yang sama. Tidak ada diferensiasi. Indonesia hanya menjadi salah satu pemain dalam kompetisi horizontal tersebut.

Sebaliknya, dalam kesepakatan bilateral, Indonesia memperoleh struktur tarif yang berbeda: plafon 19 persen dengan banyak pos tarif mendekati nol. Artinya, Indonesia tidak berada dalam rezim tarif rata-rata global, melainkan dalam rezim yang lebih granular dan dalam banyak sektor lebih rendah daripada tarif yang dihadapi pesaing.

Keunggulan ini menjadi jelas jika dilihat dari perspektif strategi pasar. Jika pasar AS diperlakukan sebagai third-country market, maka yang menentukan daya saing bukan angka tarif absolut, tetapi posisi tarif relatif terhadap negara pesaing. Struktur 19 persen plus banyak nol membuka ruang diferensiasi — sesuatu yang tidak tersedia dalam tarif global seragam 15 persen.

Dalam literatur perdagangan internasional, keunggulan seperti ini dikenal sebagai preference margin — selisih tarif yang dihadapi suatu negara dibanding pesaingnya. Preference margin inilah yang sering menentukan perubahan arah perdagangan dan keputusan relokasi rantai pasok. Bahkan selisih tarif yang kecil dapat menciptakan perubahan signifikan dalam alokasi produksi global. Dengan demikian, nilai strategis kesepakatan tidak terletak pada angka tarif itu sendiri, tetapi pada selisih tarif relatif terhadap negara pesaing.

Dengan kata lain, kesepakatan tersebut memindahkan Indonesia dari rezim uniform competition ke differentiated competition.

Ini memiliki implikasi penting. Dalam kompetisi global modern, keunggulan kecil dalam tarif relatif dapat menentukan relokasi rantai pasok. Investor dan eksportir tidak membandingkan Indonesia dengan Amerika, tetapi dengan Vietnam, Meksiko, atau Bangladesh. Struktur tarif yang lebih variatif memberi peluang positioning yang lebih strategis.

Dalam praktiknya, perusahaan multinasional membaca perubahan tarif sebagai sinyal lokasi produksi jangka menengah. Struktur tarif yang lebih variatif meningkatkan kemungkinan Indonesia masuk dalam strategi China+1 atau diversification strategy yang kini semakin umum. Artinya, kesepakatan ini bukan hanya mempengaruhi perdagangan saat ini, tetapi berpotensi mempengaruhi keputusan investasi, konfigurasi rantai pasok, dan penempatan kapasitas produksi di masa depan.

|

Mengapa perusahaan peduli selisih tarif? Perusahaan

tidak membandingkan tarif suatu negara dengan nol, tetapi dengan tarif yang

dihadapi pesaing. Selisih tarif (preference margin) mempengaruhi biaya

produksi relatif, keputusan lokasi investasi, dan strategi rantai pasok. Bagi

perusahaan global, perbedaan tarif beberapa persen dapat menentukan apakah

produksi ditempatkan di Vietnam, Meksiko, atau Indonesia. Karena itu,

struktur tarif relatif sering lebih penting daripada angka tarif absolut.

Dalam praktiknya, perubahan kecil dalam selisih tarif dapat memicu pergeseran

perdagangan dan investasi yang besar. |

Karena itu, menilai kesepakatan hanya melalui perbandingan angka “19 versus 15” adalah bentuk tariff arithmetic yang menyesatkan. Yang relevan adalah apakah Indonesia memperoleh struktur tarif yang secara relatif lebih baik dibanding pesaing utama.

Dalam perspektif tersebut, kesepakatan bilateral justru meningkatkan ruang kompetisi Indonesia di pasar AS

Framing yang keliru: membandingkan tarif Indonesia dan US

Argumen kedua yang sering muncul juga tidak tepat: perbandingan bahwa Indonesia membuka pasar dengan tarif nol sementara Amerika Serikat tetap mengenakan tarif.

Framing ini keliru karena mengabaikan prinsip dasar ekonomi perdagangan: tarif pada dasarnya dibayar oleh konsumen domestik negara pengimpor, bukan oleh eksportir asing. Ketika Indonesia menurunkan tarif impor menjadi nol, manfaat langsungnya adalah harga yang lebih rendah bagi konsumen Indonesia — baik rumah tangga maupun sektor produksi yang menggunakan input impor.

Dengan kata lain, liberalisasi impor bukan konsesi kepada negara mitra, melainkan kebijakan domestik yang meningkatkan efisiensi ekonomi.

Kekhawatiran bahwa impor dari Amerika Serikat yang lebih murah akan merugikan produsen domestik Indonesia juga perlu ditempatkan secara realistis. Struktur produksi kedua negara berbeda secara signifikan. Banyak produk utama yang masuk dalam pembicaraan — energi, gandum, dan komoditas tertentu — bukanlah barang yang diproduksi Indonesia dalam skala relevan.

Dalam kasus energi, Indonesia memang membutuhkan impor. Perubahan ke sumber pasokan dari Amerika Serikat pada dasarnya adalah diversifikasi sumber, bukan displacement produksi domestik. Secara ekonomi, ini adalah substitusi antar pemasok global, bukan substitusi terhadap produsen Indonesia.

Hal yang sama berlaku untuk gandum. Indonesia tidak memproduksi gandum secara signifikan. Karena itu, penurunan tarif tidak menciptakan tekanan kompetitif terhadap produsen domestik, melainkan hanya mengubah struktur pemasok internasional. Jika ada implikasi kompetitif, dampaknya lebih dirasakan oleh negara eksportir lain — seperti Australia — daripada oleh produsen Indonesia.

Ini menunjukkan bahwa perdebatan “pasar dibuka versus pasar ditutup” sering mencampur dua hal yang berbeda: kebijakan proteksi sektor domestik dan kebijakan efisiensi impor input. Dalam banyak kasus yang dibahas, kebijakan tarif nol lebih dekat ke agenda efisiensi ekonomi domestik daripada ancaman terhadap industri nasional.

Dengan perspektif ini, liberalisasi impor dari Amerika Serikat tidak otomatis berarti kerugian bagi Indonesia. Dalam beberapa sektor, ia justru meningkatkan kesejahteraan konsumen, menurunkan biaya produksi, dan memperkuat ketahanan pasokan.

Perjanjian ini adalah pintu masuk reformasi

Isu ketiga menyangkut non-tariff barriers, yang sering disalahartikan sebagai tekanan untuk deregulasi. Dalam praktiknya, yang diminta bukan penghapusan regulasi, melainkan penerapan prinsip non-discriminatory treatment.

Indonesia tetap memiliki ruang penuh untuk menerapkan pajak tidak langsung seperti PPN, standar teknis, persyaratan keamanan pangan, maupun regulasi halal. Yang menjadi perhatian mitra dagang adalah konsistensi: aturan tersebut harus berlaku sama bagi semua pemasok, baik domestik maupun internasional.

Dengan perspektif ini, non-tariff barriers menjadi isu tata kelola kebijakan, bukan isu kedaulatan regulasi.

Contoh paling jelas adalah kebijakan halal. Perdebatan sering diposisikan seolah terdapat tekanan untuk melemahkan standar halal Indonesia. Padahal inti persoalannya adalah pengakuan kesetaraan (mutual recognition). Jika suatu produk telah disertifikasi oleh lembaga halal yang kredibel di negara asal, maka proses sertifikasi tidak perlu diulang.

Masalahnya bukan standar, melainkan duplikasi proses.

Dari sudut pandang ekonomi, duplikasi tersebut menciptakan biaya transaksi tambahan, ketidakpastian waktu, dan hambatan masuk yang tidak selalu terkait dengan tujuan perlindungan konsumen. Karena itu, reform yang diminta lebih dekat pada penyederhanaan prosedur dan peningkatan transparansi daripada liberalisasi substansi regulasi.

Isu ini juga mencerminkan persoalan yang lebih luas dalam kebijakan perdagangan Indonesia: banyak instrumen non-tariff measures berkembang secara sektoral, sering kali didorong oleh kepentingan administratif atau bisnis tertentu, sehingga menghasilkan fragmentasi kebijakan.

Dalam konteks ini, tekanan eksternal justru dapat berfungsi sebagai katalis reform internal. Mutual recognition, konsistensi perlakuan, dan transparansi prosedur adalah agenda modernisasi regulasi yang pada akhirnya meningkatkan daya saing Indonesia sendiri.

Dengan kata lain, perdebatan non-tariff barriers bukan tentang apakah Indonesia harus mengurangi regulasi, tetapi apakah regulasi Indonesia cukup konsisten, efisien, dan kredibel.

Membaca tekanan rebalancing dalam konteks China

Pertanyaan terakhir adalah apakah tekanan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan merupakan tuntutan yang wajar. Jawabannya: ya, tetapi konteksnya harus dipahami secara global, bukan bilateral.

Ketidakseimbangan perdagangan saat ini merupakan karakteristik utama ekonomi dunia. Surplus besar di beberapa negara dan defisit di negara lain telah lama menjadi sumber ketegangan perdagangan internasional. Dalam banyak analisis — termasuk laporan IMF Article IV — dinamika ini sering dikaitkan dengan struktur pertumbuhan, kebijakan industri, dan dalam beberapa kasus kebijakan nilai tukar.

Dalam konteks tersebut, tekanan rebalancing yang muncul dalam hubungan perdagangan Amerika Serikat tidak ditujukan secara spesifik kepada Indonesia. Isu utamanya adalah ketidakseimbangan global yang jauh lebih besar, terutama yang terkait dengan China.

Hal ini penting karena mempengaruhi cara Indonesia membaca tekanan kebijakan. Jika dipersepsikan sebagai isu bilateral, responsnya cenderung defensif. Namun jika dipahami sebagai bagian dari penyesuaian sistem perdagangan global, maka respons yang lebih relevan adalah reposisi strategi daya saing.

Bagi Indonesia, tantangan utama bukan pada impor dari Amerika Serikat, melainkan pada kompetisi terhadap arus barang dari negara dengan kapasitas manufaktur besar — terutama China — yang memasuki pasar domestik dan regional, termasuk melalui kanal digital.

Penutup

Dengan demikian, diskursus rebalancing seharusnya mendorong refleksi domestik: bagaimana meningkatkan daya saing, memperbaiki kebijakan industri, dan memastikan instrumen perdagangan tidak menciptakan distorsi internal.

Dalam perspektif ini, kesepakatan perdagangan terbaru tidak terutama soal angka tarif atau komitmen pembelian. Ia mencerminkan tekanan sistemik yang mendorong negara untuk menyesuaikan kebijakan domestiknya terhadap realitas ekonomi global yang berubah.

Dan di situlah nilai strategisnya.

Kesepakatan tersebut berpotensi menjadi pemicu reform — mulai dari tata kelola non-tariff measures, pengakuan kesetaraan regulasi, hingga konsistensi kebijakan perdagangan — yang pada akhirnya lebih menentukan daya saing Indonesia daripada perdebatan mengenai neraca perdagangan bilateral itu sendiri.

Nilai strategis kesepakatan ini bukan pada headline tarif, melainkan pada perubahan posisi Indonesia dalam kompetisi global.

Selisih kecil dalam tarif dapat mengubah arah investasi, rantai pasok, dan strategi daya saing Indonesia.

Ia memindahkan Indonesia dari kompetisi seragam ke kompetisi yang terdiferensiasi, dari perdebatan angka menuju strategi positioning, dan dari negosiasi transaksi menuju agenda reform.

Dalam dunia perdagangan yang semakin ditentukan oleh rantai pasok dan regulasi, keunggulan relatif lebih penting daripada angka absolut.

Karena itu, pertanyaan yang relevan bukan apakah 19 lebih besar dari 15, tetapi apakah Indonesia memanfaatkan ruang diferensiasi ini untuk memperbaiki daya saingnya.

Dari perspektif ekonomi politik, kesepakatan ini juga berfungsi sebagai credibility signal. Perjanjian perdagangan modern tidak hanya menurunkan hambatan tarif, tetapi juga memberikan sinyal stabilitas kebijakan, konsistensi regulasi, dan komitmen reform kepada investor global. Dalam lingkungan perdagangan yang semakin tidak pasti, sinyal kredibilitas sering kali sama pentingnya dengan perubahan tarif itu sendiri.

Kesepakatan perdagangan pada akhirnya bukan tentang tarif, melainkan tentang bagaimana Indonesia memilih posisinya dalam peta ekonomi global yang sedang berubah.

Kesepakatan tersebut bukan akhir negosiasi.

Ia adalah awal reformasi.

Jakarta, 21 Februari 2026

Ican